寻找《西厢记》

版次:08 作者:2024年10月25日

□林佐成(四川)

“碧云天,黄花地,西风紧……”每每吟咏起这些唯美的句子,寻找《西厢记》的时光便浮现于眼前。

那是20世纪90年代初,我到原地区教育学院参加中文离职进修,第一次接触到《西厢记》。“碧云天,黄花地,西风紧。北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。”那唯美的文字,读得令人心醉。我反复吟咏节选的“长亭送别”一折,稔熟得几乎能一字不漏地背诵。课后,我钻进那个藏于校园一角形若教室的图书室,满心期盼,翻遍层层叠叠堆码的新旧图书却未发现《西厢记》的影子。

进修结束,我依然回到偏僻的乡下教书。教学之余,我便浸泡在那一本本订阅的文学杂志里,倒也怡然自得。然而,每每合上杂志,“西厢记”三个字,便幽灵似的在脑海里盘旋。“碧云天,黄花地……”那唯美的文字,又不管不顾地抛着媚眼向我走来。一定要找到《西厢记》,我想。可偏远的乡场,哪有什么书店?

周末,应朋友之约,我骑着自行车去了20里外的县城。一番激扬文字后,几个人钻进一家小酒馆。觥筹交错中,“碧云天,黄花地……”又一次撞击着心扉,我找了个借口,逃也似的离开小酒馆,钻进了县城唯一的新华书店。

琳琅满目的图书,看得人眼花缭乱。然而,任凭睁大眼睛,找遍旮旮旯旯,也不见梦中的那本书。我怅然若失地走出书店,骑着自行车悻悻然地往回走,迎面而来的风里,恍然又听到有人在吟咏“碧云天,黄花地……”

我猛然想起读初二那年,在十里外的镇上老街的小书店购买过小说,或许那书店会有……我来不及细想,推着自行车就往小书店走。

老街似乎变得落寞了。泛着白光的青石板,暗黄的木板壁,黝黑的青瓦,连同偶尔从青石板上晃过的女孩,都让我恍然觉得走进了戴望舒的“雨巷”,那么悠长,那么寂寥。只是那天没有下雨,但小书店的木门上那把锈迹斑斑的铁锁,戳得我周身比淋了雨还难受。我呆呆地立在那里。一位路过的老者告诉我,小书店已搬到正街的门市上。

门市是全新的,书店依旧小巧,原本就不多的老旧图书,摆放在崭新的玻璃柜里,越发显得沧桑。我沿着凹字型的柜台,一路找过去,只发现了泛黄的《红旗谱》《红日》等书籍。“有没有《西厢记》?”已经发福的女售货员,晃动着那张白胖的圆脸。显然,她已记不起十多年前从她手上买过书的那个青涩男孩了。售货员见我还在东张西望,便热情地推荐《红旗谱》等书,说只收半价。我收回目光,捏了捏口袋,接过了颜色已暗淡的《红旗谱》《红日》等书籍。

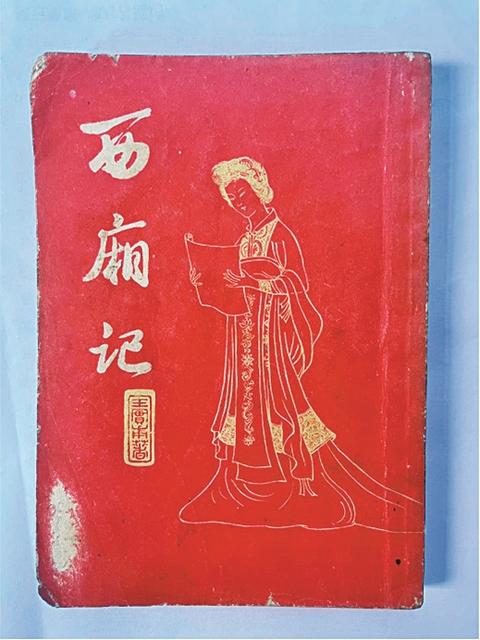

半年后的一个周六下午,孩子们都离校回家了,校园里空空荡荡,我见底楼同事的家门前围了一大圈人,便赶过去凑热闹。原来,同事的老婆准备开个小卖部,正一股脑儿将家里的杂物,连同过去购买的闲书唰唰地往外扔。人缝里,我一下发现了那本掩藏在乱书堆里的《西厢记》,它是那么小,小得只有巴掌大;它又是那么大,大得足以塞满我的心。我来不及多想,扒开人群便挤了进去,弯腰一把抓起来。我摩挲着有些老旧的红色封面,用手指细细地抹平起皱的边角,然后翻起来。这本由上海古籍出版社1983年再版的16开《西厢记》,采用繁体字,按传统竖版排列。我迫不及待地翻到第四本第三折,心里默默念起来:“碧云天,黄花地……”

或许同事先前也爱好文学,那堆被抛弃的书里,除《西厢记》外,竟然还有《聊斋志异》等文学书籍。我紧紧攥着挑选好的《西厢记》,生怕同事不让我带走。谁知,他一挥手,“拿去吧。”

我躲在陋室里,翻看着梦寐以求的《西厢记》。那一章章唯美的文字,让我兀自沉醉。

如今,随着物质文化越来越丰富,新华文轩的书籍品类越发繁多,加上不时出现的图书展销、网上购书,想要买一本喜欢的图书,变得非常容易。后来,我从网上买了一本简体版的《西厢记》,无论版式设计,还是字体大小,都似乎更适合阅读。然而,我只随手翻了翻,便将它束之高阁。我还是喜欢那本老旧的《西厢记》。

这些年,房子越住越敞亮,书柜越来越精致,柜里的书籍淘汰了一批又一批。唯有那本老旧的《西厢记》,一直陈列于书柜中间那格的正中央。空闲时光,便翻出来,然后吟咏着:“碧云天,黄花地……”寻找《西厢记》的日子,便一幕幕浮现于眼前,那些期盼,那些失落,那些开心,弥漫开来,让人久久回味。