达城公交往事

版次:08 作者:2024年09月12日

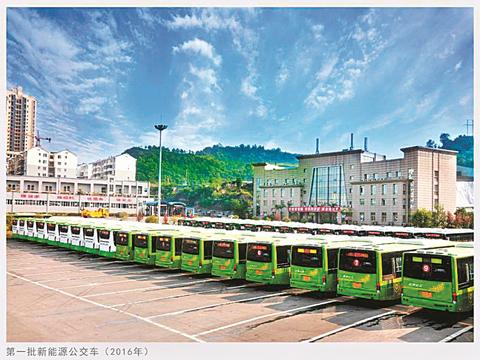

2016年购买的气电新能源车。

20世纪80年代的天然气车。

有人说,城市公交——是便捷的交通工具,将人们迎来送往;是耀眼的启明星,开启城市第一缕光;是律动的音符,奏出人间温馨的乐章。这些放在达城公交上,恰如其分。

1967年4月应运而生的达城公交,从5辆客车到如今的657台新型公交,从5条农村线路到现在的47条公交线网,从路边临时站点到港湾式公交站台,从1967年的12.35万人次到2023年的1.1695亿人次,成为全省唯一入选四川天府国企党建示范引领工作第一批示范企业名单。这些辉煌成绩的背后,深藏着鲜为人知的往事。

公共汽车跑郊外

达城曾经有“十八怪”之说,公共汽车跑郊外就是其中之一。

1967年4月,达县运输公司公共汽车站成立,也就是如今的达州市公共交通有限公司前身,站址就在达城北门外大操坝西部(今朝阳东路165号)的猪市坝,从而开启了达城公共交通的历史。但那时的达城范围小,一地到另一地的距离不长,步行费时较少;城区人口不多,只有5万多人,乘坐公交车的需求不是很迫切。这几个因素的叠加,让城市公交有其名而无其实。

1967年4月20日,达县运输公司公共汽车站的5辆客车,开始经营从达县北门外到宣汉县双河,达县赵家、河市、罗江、蒲家5条线路的客运业务。1970年增设大树、麻柳、葫芦(又名明月江)3条线路,同时将石板线路延伸至金刚煤矿。1971年增设江陵、渡市、石桥、金窝4条线路。1972年初增设碑庙线路,8月襄渝铁路渝达段建成通车,增设达巴路口至火车站线路;先后撤销双河、大树、麻柳、江陵、石桥、碑庙等线路,另增设平滩线路。同时,为了支援沙滩河水库建设,临时增开达城至沙滩河水库线路。同年底,达(县)磐(石)公路建成,增开达磐线路。

达巴路口到火车站的公交车没有开通之前的1967年4月到1972年8月间,公交公司全部经营农村线路。

1973年增设双龙、石门、王家、东岳4条线路。1979年开行达县市至河市、幺塘、新兴公社线路,以及石板至金垭公社的短途客车,撤销渡市、金窝线路。1981年先后增设达城至大滩河、石梁子线路,经短期运行,后因路况差和客源少而停开。同时为增设草坝线路而撤销葫芦线路;3月,通川桥因年久失修成危桥而封闭,禁止人、车通行,因而增加北外肖公庙至南外三岔路口的市内线路。1982年客运行业竞争激烈,曾经营一段时间达城至大竹县石河、宣汉县君塘2条线路。1983年1月,通川桥修复通行后撤销市内线路,同时因草坝线路路况差,而缩短该段只到映山。到1985年底,经营达城至火车站、蒲家、王家、东岳、罗江、赵家、平滩、映山、金刚、双龙、河市、磐石12条线路。这些线路除火车站外,均为农村线路。

1987年5月12日,经营达县市至达县斌郎、幺塘客运线路。因汽油供应紧张,1988年11月6日起,停运宣汉县胡家、君塘,达县市蒲家、罗江线路共32班次,减少达县赵家、金刚、映山、王家、平滩、金坛、河市、幺塘、双龙等线路共158班次。

1998年,停运响滩、白衣、涵水、石桥、共和、米城、新兴、双河、胡家、君塘、赵家、双庙、安吉、平滩、金刚、斌郎、大竹、金石、王家、双龙20条线路,只有土溪、涌兴、黎乐、元山、沿河、永胜、映山、金坛、木子9条线路运行。后来,这9条线路也停运了。

1967年4月至1972年8月,达城至以下线路的票价是:宣汉县双河1.2元,达县赵家1元、河市0.4元、罗江0.32元、蒲家0.7元、东岳0.66元、大树1.5元、麻柳1.1元、葫芦1.4元、石板0.6元、金刚煤矿0.8元、平滩1.3元、双龙0.6元、石门0.5元、王家0.8元、金刚0.8元、磐石0.5元、东岳0.66元。1988年,客票取消5分制,一律实行角制。从1992年9月4日起,达县市至映山4.6元、白衣8.7元、涵水7.6元、黎乐8元、土溪8.3元、金坛3.3元、新兴2元、王家2.4元、安吉4.5元、永胜5元。

1972年8月,开通达巴路口与火车站之间的公交线路,设达巴路口、小红旗桥、文家梁、罐头厂、朝阳三号桥、火车站6个站,划为5个运行段。每个运行段每人每票0.04元,全程票价0.2元,自此,达城开启了城市公交的新纪元。

公交背个大气袋

达城年长的人还记得,当年的公交车,车顶有一个黑乎乎、鼓囊囊的东西,其长、宽几乎与公交车相当。当公交车行驶时,随着里程的增加,便会逐步瘪下来——这便是气袋,里面装的天然气为公交车提供动力能源。在那个年代,很是稀奇,成为一景。

那时,能源供应紧张,不能满足营运需要,为了解决供求矛盾,就需要开辟新的能源途径。为此,达县市公共汽车公司与四川石油局川东矿区协商,使用天然气作动力,以补助油源的不足,并在1981年10月21日,与川东矿区采气一队签订供气协议,决定在雷音铺雷三井加气,按每千立方米100元的气价付费。1982年初,公交公司在雷音铺加气,虽然解决了公交车的能源问题,但需往返20公里,空驶路线长,能源浪费大,耗时且不便。为了节约能源,1982年年底,川东矿区和达县地、县、市有关部门协商确定,在首先保证达县氮肥厂化工用天然气的前提下,在南外公社新桥大队三生产队汉渝公路边的达县氮肥厂输气管上接管建站。建站包括修建房屋,安装输配气管道,添置计量仪表、专用电话等,费用均由公交公司承担,产权属公交公司所有。公交公司根据每月的实际用气量,直接向川东矿区结算气费,并向达县氮肥厂结算输管费。1983年在南外新桥大队修建了天然气加气站。

1984年4月,为了鼓励公交车使用天然气,降低油耗及成本,公交公司制订了《油、气使用试行办法》。规定51辆客车中的32辆公交车必须安装气袋;安装气袋的车辆必须使用天然气。使用天然气的车辆供油标准为:火车站线路每月每车供油200升,河市线路每月每车供油300升,区乡线路每月每车供油400升。气袋属于公交公司设备,驾驶员必须爱护,使用期在一年之内完好无损的,按每月2元计奖;自然损坏由公交公司承担;装气过多胀裂、树枝挂坏等人为损坏,能修复的其修理费自付,无修复价值的,按气袋价值的5%赔偿。用气按每袋装气18立方米行驶30公里计算,奖0.15元,其中驾驶员0.12元、售票员0.03元。

到1986年,公交公司62辆中的40辆已用气,日用气3000立方米,全年用气达110万立方米。任过塔沱加气(油)站站长、公交公司副总经理的于明全介绍:因气袋车不雅观,影响城市形象,加之达州市天然气公司修建了CNG加气站,提供压缩天然气,公交背个大气袋从此成为历史。

众人争抢“一盘菜”

当年,同处一城的达县地区、达县和达县市,都争相发展交通事业,三家争抢公交资源这盘“菜”,不可避免地发生了一些矛盾,甚至是摩擦。1981年10月,为争夺河市、罗江的线路经营权,公交公司与达县车队曾发生扣车、砸车、阻车行为。

20世纪80年代,随着经济体制改革的不断深入和运输市场的放开搞活,达城出现了国营、集体、个体办运输的局面。据达县市交通局1988年的调查统计,市区内经营客运的单位和个体联户达280家,其中专业运输企业34家、兼营84家、个体联户162家;经营客运车辆648辆,其中大客车453辆、中型客车81辆、小型车16辆、正三轮摩托车98辆;非法经营的二轮摩托车890辆。日载客能力达8.5万人次,而实际乘客流量约6万人次,运力大于运量30%。僧多粥少,矛盾突出,大量私营、兼营车,无固定停车场地、无固定始发线路、无站台设施。为了赚钱,占线路、抢站台,城市公交车的驾驶员及票员和私营、兼营车的驾驶员及票员打架斗殴的情形时有发生。1992年10月29日至30日,私营客车因调整票价要求公交车同步实施遭到拒绝,便在蒲家、魏家、赵家线路上,多次围堵、放气、砸坏城市公交车。承包给私人经营的阁溪桥一单位客车,多次占用达巴路口公交站台上下乘客,其承包人与公交公司工作人员斗殴致伤。一些私营车来源于“超期服役”单位的淘汰车,车况差,不少驾驶员素质低,为了挣钱,不受制约,超速抢客,这些都导致安全事故时有发生。好在政府及时出台相关规定,事情得到了妥善解决。

城市公交上划达州市统一管理后,市委、市政府坚持公交优先、民生至上的执政理念,破除了企业、经营者、从业人员的利益关系,及公交行业成分杂、秩序乱、业主叫、群众吼的公交经营体制困局,实现了“一城一交”的新格局。以公益为落脚点,优化公交服务品质,并将公交改革发展的成果让利于民——达州,真正实现了公交上台阶、市民得好处。

(本文参考了《达州市公共交通有限公司志》。)

□郑景瑞(四川)