偏岩古镇的古与新

版次:09 作者:2024年08月02日

□张春燕(重庆)

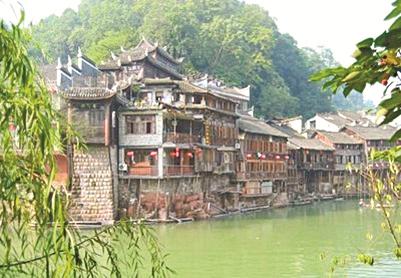

一个别致的名字,一片特别的风景,一些鲜活的场景,让你流连于这个古朴、雅致,既接地气又现代感满满的古镇。

古镇的北边,有倾斜高耸、悬空陡峭的岩壁,神奇,吸睛,它因此得到一个生动形象的名字——偏岩古镇。

作为重庆市政府首批命名的历史文化名镇,偏岩古镇曾是重庆通往华莹古道的一座工商重镇。昔日,这里商贾云集,贸易繁荣,声名远播。虽经数百年时代变迁,但其古旧的建筑、古老的景点、古雅的韵致、古朴的民俗依然很好留存了下来,且不乏新鲜现代、活力四射的生活。古与新相互渗透,完美融合,演绎出一曲古今相因、动静相宜、旋律相谐的优美乐章。

这里有宏大、开阔的古戏楼。戏楼以喜庆热烈的红色为主色调,上层是演出间,有帘幕重重的大戏台和宽阔气派的虎度门,四周梁柱上雕刻有精美的瑞霭祥云、人物花草;下层是服务间,用于化妆、更衣,及陈放衣物、器乐、道具、布景等。相传,在偏岩古镇最兴盛的时候,客商、乡人、旅客云集于此,看戏娱乐,热闹非凡。

望着历经岁月洗礼却仍有不凡气象的古戏楼,你会痴想:在这儿,上演过多少帝王将相、才子佳人、英雄传奇、爱情悲喜剧与市井故事?又有多少人带着各自的才能和迥异的心境,在楼上楼下奔走往来,耗尽热情与生命?

戏楼对面,是始建于清道光十二年(1832年)为纪念大禹入川所建的禹王庙。纵向穿斗大堂式建筑,黛瓦粉墙,朱红门柱,庄重朴素,寄托着黑水滩河边无数次目睹河水变脸、饱经水患的偏岩人,对治水英雄的怀念和对雨顺天安的向往。

端蒙书院,又名玉屏书院,矗立在古镇老街的半山坡上,朱门青瓦,绿树掩映,气象端肃。书院取名“端蒙”,意在希望学子品正行端,注重道德修养。其校训为“留天地正气,法古今完人”,也是对“端蒙”这一办学理念的诠释。从建立之初的义学,到专门针对科举考试的书院,及废除科举制度后的学堂,再到新中国成立后的学校,它见证了中国教育的发展历程,为中华文化的传承作出了特殊贡献。

还有大红灯笼、雕镂花窗、人踩上去楼板嘎吱作响、恍如穿越回清末民国的古老客栈;有被千百年中往来商贾、八方乡民及慕名而来的游客反复踩踏、啧啧赞叹的古老石桥;有荟萃巴渝民间匠人特点和优势、流传至今的木雕、石雕、铁器、服饰等古老民间工艺,以及传承至今广受欢迎的打连响、山歌会、秧歌舞等民间艺术……

古镇上古树众多,其中最多最有气势最吸引人的是黄葛树。在这里,你会真真切切地感受到:黄葛树与古镇之间,有一条坚实的情感纽带相联结,有一种神秘的情感密码在传递。因为,在古镇的每一个重要地方,如戏楼、禹王庙、书院、河两岸、古道上,都有作为重庆人精神象征的黄葛树——那苍劲、笃定、繁茂、倔强、坚韧的树。它们以既昂扬又敦厚的姿态,装点着古镇,护卫着古镇,给古镇增添了盎然绿意与浓浓幽情。

在偏岩古镇,还有位于鸳鸯桥头的两棵200多年的夫妻树,它们同样是黄葛树。清嘉庆十四年(1809年),古镇的先人们在黑水滩河支流与干流交汇处,修建起鸳鸯桥。为保护和装点桥梁,他们在南北桥头各栽了一棵黄葛树。经年累月,两棵相守相望的树越长越拢,树根在桥底缠绕,树枝在空中相交,相互依偎,紧紧拥抱。如今,这两棵树依然以甜蜜深情且持久相依的姿态,延续平淡相守的朴素美好,书写悠长恬静的古镇爱情。

偏岩古镇,还是中国共产党早期活动据点。从1926年开始,就有党组织的宣传发动、武装斗争在此如火如荼地开展。它还是当年重庆地下党组织与华蓥山游击队的秘密通道的重要一站,及华蓥山游击队经常出没的地方。古镇上的黄葛树,遮蔽过地下党员和游击队员穿梭往返的身影,见证过他们艰苦卓绝的奋斗历程。小说《红岩》中,“双枪老太婆”和华蓥山游击队的动人故事,许多都能在这儿找到痕迹。红色根据地这一重要标志,为古镇增添了灵动的色彩和雄奇的魅力。近几年,先后有央视《023档案》《岸》《背军挎包上学的娃》剧组、意大利cattleya.s.p.a公司主拍、中国协拍的电影《消逝的星星》剧组、央视《旅行家》栏目、重庆卫视《巴渝人家》栏目来此拍摄影视作品,央视新闻频道还制作了《走进偏岩》专题报道。

虽然名字里有一个偏字,但偏岩古镇并不偏远,更不偏狭,而是与时俱进,不断焕发出新的光彩和魅力。如今,涨水季节的黑水滩河上,漂荡着色彩鲜艳、轻捷方便的气垫船,人们在此游玩冲浪,快乐酣畅;这里既有传统美食、古老习俗,也有网红咖啡、热卖奶茶、新潮服饰;旅游旺季和丰收时节,这里有多媒体旅游文化宣传,直播带货,销售特色农产品和手工艺品;喜欢古风古韵的爱美人士穿着汉服拍照片、拍抖音、发朋友圈,河水、清风及曾经照过古人的日月星辰,将他们快乐的身影,发送给在此游历和生活过的先人们……

那日,与几个亲戚在偏岩古镇寻了一家临河的饭馆,沐初夏雨后清新的河风,看清凌凌的河水、绿盈盈的树木,还有身着鲜艳服装的游人,以及沿河客栈、高大树木、旖旎行人在水中那姿态万千、色彩斑斓的倒影,看一群群小鱼在潋滟水波中、在形态各异的石头间欢快游弋,吃着麻辣鲜香的豆花、土鳝鱼等小镇美食,陶渊明那“此中有真意,欲辨已忘言”的感觉,就从河里、从盘子里升起来,在心中、在河两岸荡漾开。

黑水滩河上,有三座石桥连接两岸,石桥两边都有蓊蓊郁郁的黄葛树相守相牵。最有特色的是位于古镇中间的跳墩石桥,一字排开的桥墩大小均匀,人走上去有点儿小担心,有点儿小惊险,更多的是小快乐。有撑大红油纸伞的女孩,在跳墩石桥上一步一颤地悠悠行走,飘逸轻盈,其倩影倒映在水中,恍如一个穿越几百年的梦。那古风古韵,那思古幽情,就在河两岸、在所有人关于古镇的回忆、观察和想象中,飘飘荡荡。