从房顶上望人间

版次:07 作者:2024年08月02日

郝良 摄

□李晓(重庆)

捡瓦,也是那些年的乡村农事。

那年,在老家土墙结构的青瓦房顶上,爷爷翻捡着瓦片。我家住在山梁上,遇到狂风暴雨或冰雹,屋顶上的青瓦便如鱼鳞一般泛动得歪斜变形后留下缝隙,雨水就从缝隙里流入房间。捡瓦时,爷爷小心地翻动一片一片瓦,再严严实实地盖上。累了,他就会直起腰身,望一望院坝里的我、走动的鸡鸭。有天,光影婆娑中,房顶上的爷爷突然对我大喊:“乖孙子啊,你在学堂好好读书,长大了去县城住楼房,就不用捡瓦了。”

爷爷去世后,奶奶留下了他生前常穿的一件粗布衣裳,衣裳上,有爷爷的皮肤与粗布摩擦的痕迹,有浸透了的浓重汗味。有年麦收前,奶奶把这粗布衣裳挂在竹竿上,上面再戴一顶帽子,做成乡下稻草人的形状,用来吓退前来啄食的麻雀。那些年,村子上空的麻雀,一群一群黑压压地飞,偷食村子里的庄稼,乡人为此苦不堪言。我望着田里在风中微微飘动的粗布衣裳,恍然感到,爷爷又从当年的房顶上走下来,疾步到田地去巡视庄稼,嘴里“嚯、嚯、嚯”地驱赶着鸟雀。

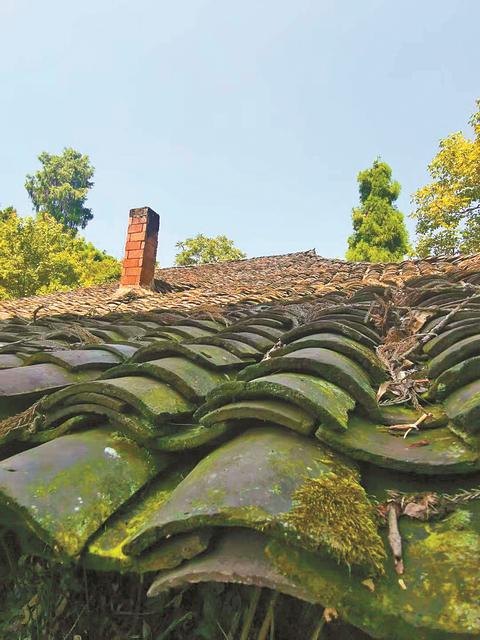

一辈子含辛茹苦的爷爷,他在土地里匍匐着的身子,他在房顶上躬腰翻捡湿黑沉重、苔藓漫漫的瓦片的身影,在苍穹之下,成为定格在我记忆里的恒久形象。

那年秋天,我去乡下亲戚梁老汉家住了一晚。梁老汉腿脚麻利,用柴火烧饭,他往土灶里添柴时,腾起一股柴烟,从灶里飘荡出来蹿上梁顶,又从老烟囱里扑出去,与天空中的雾霭汇合。晚上下起了雨,我同梁老汉闲聊,听瓦上雨声,想起一些流光,如安魂曲。

第二天早晨,我突发兴致,要去梁老汉家的青瓦房顶上看看。梁老汉大惊,你要干啥?不过梁老汉还是搬了楼梯,我爬上屋顶,看见青瓦上深深浅浅的青苔覆盖,瓦被浸透出草一样的颜色。我突然产生一种冲动——坐在房顶上喝老酒,微醺后,就把青瓦当床睡去。我蹲在房顶上,看见梁老汉家周围层层叠叠的金黄稻田,空气里弥漫着谷香,大地母腹临产前的喜悦时分,往往是寂静的。于这屋顶上,看那风掀稻浪,我也想置身于稻田中,悄然化为一株站立的稻子,浸润季节云雨后的饱满,由此才懂得了慈悲安静。

那天在房顶上,看见瓦缝里有一颗乳白的小牙,我问梁老汉:“是谁的牙齿?”梁老汉在下面哈哈大笑:“我小孙子的。”在乡下有习俗,小孩换了的乳牙,扔到屋顶上,长出的牙齿才整齐坚固。还有一种习俗,婴孩满月时,把谷粒麦粒撒到房顶上,请在房顶上啁啾的鸟雀啄食,鸟雀也是上天降临的精灵,让吃饱了食物的它们佑护着小孩平平安安长大。

房顶下面,是芸芸众生里烟熏火燎的生活,从房顶上远望,是万物生长的大地,是人在苍天下渺小而顽强的身影。

今年夏天,我再去梁老汉家,老汉与他的老伴儿还在乡里的老房子居住。梁老汉用柴火煮米粥,柴火灶里,是熊熊燃烧如发出朗朗大笑的松枝,偶尔听见松脂“哧哧哧”地滴落在火焰中。蒸气四溢的锅里,米粥“咕嘟咕嘟”冒着泡儿,浮在最上面的一层是米油,喝上一口会有些黏嘴。饭后,我坐到山后石头上,看见梁老汉家的屋顶上,还顽强耸立着黝黑的老烟囱。有人说炊烟是乡村天空的魂魄,那么这耸立的老烟囱,就是承载魂魄的乡村心房。我站起身,对着老烟囱深深鞠了一躬:老烟囱,看护好我们的村子啊!

我认识摄影师老罗已20多年了,老罗对物质生活要求不高,但对摄影入迷,为捕捉到好的画面,他可以在野外守候一晚。我羡慕他旺盛的精力,这些年他常背着10多斤的摄影器材爬到楼顶,从房顶上拍摄那些清洗大楼外墙的“蛛蛛人”,从房顶上拍摄那些如蚁的人流。老罗喜欢黑云压城狂风大作的感觉,去年夏天,他在46层的楼顶上拍摄闪电,用镜头记录了电闪雷鸣下的城市之光。“一道闪电划破天际,和城市天际线完美结合,有种科幻大片的感觉。”老罗对我说。

电影《1921》里,也有一个细节把我深深地打动了。新婚的李达夫妇搬入了上海的新居,有几次透过窗户望见邻居家的小女孩,小女孩也纯真地看着他们,绽放出甜甜的笑容。有天晚上,李达通宵撰稿后,赤脚兴奋地穿过木楼门跑上了青瓦房顶,那时正好天亮了,金色霞光洒满大地,世界新鲜动人,李达张开双臂,发出酣畅淋漓的吼声……几帧明亮的画面,看似写意的闲笔,却让抽象的理想变得具象可触——革命的目的不就是为了孩子的微笑和阳光洒遍大地么?

在城市,我也喜欢独上高楼,在楼顶,我打量着城市里的楼房,凝望着城市里的灯火闪烁,也抬头仰望天空的云朵、月亮与星辰。在楼顶,我消融着心里的块垒,溶解着沉闷的心事。在楼顶,我也有对长期思考而不求甚解的事物突然之间醍醐灌顶,还有洞悉人间秘密的喜悦漫流心间。

从房顶上望人间,发现人间其实待我不薄,我们彼此相爱,天广地阔。