铜城罗文是故乡

版次:08 作者:2024年06月28日

20岁时的邹兰芳。

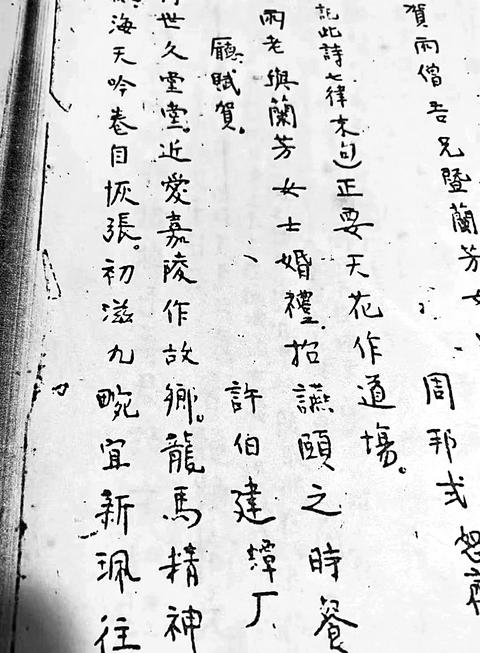

吴宓和邹兰芳结婚时,朋友们送的贺词。

□代江涛(四川)

在时间的河流中,总有一些人、一些事、一些地方会被追寻、铭记和神往。

追寻的对象可以是一对佳人的爱情,或一位姑娘的青春。我不认识她,也不可能见过她本人。然而,我十年前就知道她的名字。直到这次与好友闲聊,我又多了一点对她的了解,她还是我的老乡。

青春的气息扑面袭来。

这张黑白半身照,像极了现在的手机自拍照——面容清秀的女子,乌黑发亮的发丝被轻轻束起,形成一道独特的马尾辫,旗袍上的盘扣简约而精致。

我静静伫立在照片前,凝视她的美丽。乌黑的头发,甜甜的笑意,一眼对视,全身仿佛被她散发出的青春气息笼罩。

她是谁?93年前的凌晨,太阳还在沉睡,一声婴儿的啼哭划破了后河的静谧,当地大财主邹炳昌迎来了他的最后一个女儿——邹兰芳。

5月25日,达州市地史专家邓高在四川文理学院西门等我,乘坐他哥的车出发去罗文,途经罗家坝,作短暂停留,了解罗家坝巴文化遗址。一个半小时左右,我们站在了罗文的土地上。午餐之后,盛情的镇长当起了导游,我们一行三人穿过回澜桥,前行大约10米右转,便来到了邹兰芳出生的房屋。木门紧闭,房顶大面积掉落,横梁严重受损,已被当地政府贴上“危房”的标志。

罗文是大巴山腹地的一个小镇,五龙山、八台山、鱼泉山等,绵延起伏于四周,后河从镇东淌过,五龙山点缀于镇南,镇西隔着几座大山和无尽的丘陵、平坝,便是嘉陵江。天高地远,山清水秀,邹兰芳的祖上,便世代生息于这既封闭又敞阔的地方,因嘉陵江水系这一线活水,与世界保持着既遥远又密切的联系。这便是罗文,一个世外桃源般的山水佳处,一个令邹兰芳魂牵梦绕的故乡。

万源别称铜城,因山好水好,物产富饶,素有“万宝之源”的美誉。满目的青山绿水,固军坝起义打响了川东武装斗争的第一枪,万源保卫战在红四方面军的战史上写下了辉煌的篇章,荔枝古道“两进两出”,茶马文化,成就了万源“红绿相映,黑白分明”的地域文化特质。因此,早就高山打鼓,远近闻名。

邹兰芳生于斯,长于斯。出生于地主家庭的她,是千金小姐,从小过着殷实的生活。邹家人并不认为“女子无才便是德”,一直都让邹兰芳接受教育。邹兰芳还有两个哥哥,少年从军成为国民党高官。哥哥对她很不错,大哥更是把胸膛拍得震天响,说:“妹子,只要你肯读,哥两个就一直供你读,一切花销包在哥哥们身上!”在哥哥们的资助下,邹兰芳走出山沟,走出罗文,到重庆上大学。天有不测风云,父亲和两个哥哥相继离世,没留得半分财产,只留下两个可怜的孩子。战乱年代,生活不易,养活自己都十分困难,还要带着哥哥遗留的孩子,对于还在重庆大学相辉学院法律专业读书的邹兰芳来说,未来的路大雪横飞。然而,更为雪上加霜的是,她得了肺结核。在当时,这种疾病无疑是给她下了一张“死亡通知书”。

举步维艰的日子,邹兰芳没有自暴自弃,更没有感叹人生的不幸,而是保持一颗感恩的心,苦苦强撑着。此刻,她正值青春芳华,情窦初开。不久,在罗文老家,一位男士写来追求她的信件,她看完后,感动之余,把信烧了。她深知,现实的生活告诉她,她更需要一根“救命稻草”。时间来到解放初,既喜欢读书也喜欢看报的她,在新华日报上看到了一篇“思想检讨”。从看“思想检讨”中,国学大师、清华大学国学院创办人之一吴宓走进了她的内心世界。

得知吴宓是重庆大学教授,内心良善,过着单身生活后,邹兰芳鼓起勇气给吴宓写了一封信,在信中毫无保留地夸赞吴宓的文章,满心欢喜地表达着自己的崇拜之情,活灵活现地展现着一个女孩如火的热情。在众多读者来信中,邹兰芳的信因为字迹秀美,文采飞扬,一下便被吴宓记住了。吴宓又认真地读了好几遍,随后便仔细地给邹兰芳回信。信中的初识后,邹兰芳似乎看到了未来生活的一点微光,顿时芳心大悦,决定趁热打铁,不断写信聊天,分享开心的事情,憧憬美好的夙愿。最后,她带着资料走进吴宓教授家中请教。

常来常往,或许是吴宓渊博的知识让她崇拜,或许是吴宓良善的内心让她踏实,又或许是邹兰芳的青春热情再度让吴宓那颗尘封已久的心滚烫起来。她便以“照顾老师”为由,直接在吴宓家住了下来。

邹兰芳替吴宓缝补衣服,负责他的饮食起居,吴宓也给她一些经济上的帮助。殊不知,那颗爱情的种子已在邹兰芳心中破土而出。

一帆风顺的人生是没有意思的人生,邹兰芳更喜欢雨后的那道彩虹。

去的次数多了,邹兰芳便发现了新情况,想追求吴宓教授的可不止她一个,她的竞争对手是图书馆的一位女管理员。

女管理员常借着工作之便,帮助吴宓选书、借书,深得吴宓好感。

深陷爱情的女生是非常小气的,更何况如“救命稻草”一般的男人。那醋坛子终于被打翻了。邹兰芳和女管理员大吵了一架,大概表达的意思是“我和吴宓先生情投意合,相互喜欢,你别有其他想法。”这个女管理员怒气冲冲地回应她:“吴教授和我都有过肌肤之亲了,没机会的是你。”不久,女管理员因为和另一男子的情事被撞破,证实了她所说的自己和吴教授有过肌肤之亲是脱口而出的气话,是谎言。

尽管如此,吴宓和邹兰芳之间也被传得不清不楚。学校领导用委婉的方式找到吴宓了解他的感情状况,面对年轻女子的热情追求,吴宓难免不心动。

已然,那一束光突然照过来。坠入爱河的吴宓同意与邹兰芳结婚。那年,邹兰芳22岁,青春正好;吴宓59岁,已值老年。因为年龄问题,他们的爱情在当时饱受争议。这时,邹兰芳对吴宓摊牌:“哥哥们对我很好,我是一定要抚育侄子们的,不敢求明媒正娶,哪怕做个小妾我也愿意。”不仅如此,她还把吴宓当成“救命稻草”的事一五一十地说了出来。邹兰芳深信,她已经爱上了这个男人,爱那么神圣,爱要坦荡荡。

也许是因为邹兰芳的真诚,面对邹兰芳提出的要求,吴宓点头答应,并让她放心,一定是合法妻子的地位。

吴宓善于言且敏于行。不久,他便在山城与邹兰芳结婚,婚姻当天,邀请诸多亲朋见证。在书友们的祝贺声中,吴宓感到幸福极了,他在《藤影荷声馆晚岁集》中有专门的章节记录自己的开心。

开心的事总是接踵而至,邹兰芳与吴宓有了见证爱情的结晶。1953年底,在老舍住过的北碚九院的产房里,邹兰芳诞下了一个女婴。

在真正的爱情面前,一切都不是问题。我想,吴宓先生并不是什么人都能靠近,邹兰芳作为一个积极向上的新时代女知识青年,也并不是什么人都可以委身的。他们喜结连理,是爱情的魔力打破了年龄的枷锁,是爱情的琴弦拨正了世俗的偏见。这世间之所以美好,皆因为有爱。

婚后,两人也不顾旁人的眼光,老夫少妻组合,常常牵手在校园里散步,日子过得还算和谐。

婚后,吴宓为邹兰芳解决了工作的问题,千方百计为她求医治病。同时,承担起了抚养邹兰芳两个年幼的侄儿侄女的责任。

假如没有爱,男人哪里来的责任和担当,正是因为爱,他愿意将自己的这份爱延续到底。1956年,25岁妙龄的邹兰芳香消玉殒。撒手人寰前,她情真意切、字字泣血地说,今世,她们整个家族都欠着吴宓大师的恩情。如果可以,把她安葬在故乡,请求吴宓退休后,也跟着她回到故乡去。

吴宓先生让邹兰芳放心,他会继续抚养两个年幼的侄儿侄女,并供孩子们上学。不仅如此,他还曾为邹兰芳的侄子开桂解决工作。开桂这个年轻人,并不是邹兰芳的亲侄子。开桂原名叫周开桂,跟随邹兰芳的父亲邹炳昌逃难到重庆后,改名“邹开桂”。

邹兰芳虽然走了,但是吴宓的爱情并没有因此而走到尽头。吴宓将邹兰芳生前所用过的、看过的书籍全部封存,放在一个特定的地方。家里来了认识邹兰芳的客人,他会忧伤地介绍说,那些是邹兰芳的遗物。

每逢吃饭前,吴宓都要低头默祷两三分钟,追思邹兰芳。当时看电影的机会难得,吴宓偶尔也会去看电影,他总是一个人买两张票,旁边的座位虽空着,但在吴宓心里,邹兰芳一直都在。

在那以后的日子里,吴宓只要散步到嘉陵江的崖边,便要望着对岸的陈家山,双眼濡湿。我相信,这是他在用自己的方式,在表达,在思念,他深爱着的那个邹兰芳。

岁月无路可退,唯愿殊途同归。

此刻,我站在罗文街上。微风过处,成片的栀子花树沙沙作响。邹兰芳逝去68年后的今天,有多少人还知道那一段旷世情缘?

闭上眼睛,脑海中浮现出栀子花开时的场景:花瓣掉落,芬芳成雨,一如他们的爱情。