汗水融化千重岩 风枪打穿万重山

襄渝铁路,用青春和热血铸就

版次:08 作者:2024年05月23日

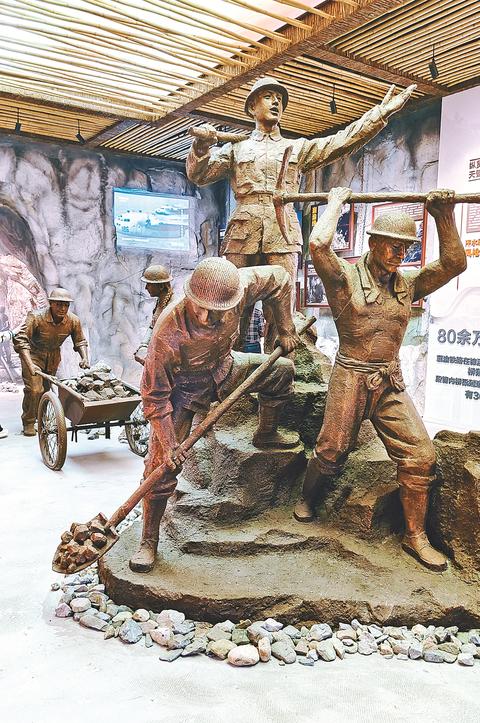

襄渝铁路建设群雕。

4月12日至13日,记者跟随“追寻先辈足迹 弘扬‘三线精神’”主题采风团,深入探访了襄渝铁路建设与维护的动人故事,深刻感悟了“三线精神”的内涵。

■主题词:奉献

为了修建襄渝铁路,85万军民以鲜血和生命,在苍莽大山中架起了天梯般的铁路,用青春和热血铸就了不朽的“巴山魂”。为了护好襄渝铁路,巴山养路人安心山区、艰苦创业,硬是把襄渝铁路地质条件最复杂、基础最薄弱、病害最严重的“担心线”养护成了“放心线”。一代代铁路人,将一生都奉献给了巴山铁路。

85万军民会战襄渝铁路

在巴山精神教育基地,一幅幅图片、一件件文物、一座座雕塑震撼再现了85万军民奋战襄渝铁路建设的场景,记录着一代代巴山铁路人用鲜血和青春熔炼出的“艰苦奋斗、无私奉献、务实创新”的“巴山精神”。墙上“汗水融化千重岩,风枪打穿万重山”14个字,更是道尽了襄渝铁路建设的艰辛。

三线建设,筑梦出川路

自古以来,巴山地区重峦叠嶂、人迹罕至、荒凉闭塞,历史上是“不与秦塞通人烟”的地方,诗人李白更因其山路险峻行路难,赋诗感叹“蜀道之难,难于上青天!”

特殊的地理位置和艰难的自然环境,使得巴山一直是阻碍西部连通外界的天堑。近代,无论晚清还是北洋政府、民国政府,都曾想通过建造铁路,打通出川与入川的通道,但是,筑路梦想在种种现实面前都成了泡影。

1964年,受风云变幻的国际局势影响,毛主席从经济建设和国防建设的战略布局考虑提出“三线”建设战略转移,并亲自划定走向,亲手划出红线,要修建一条横跨川陕鄂三省的战备铁路。

同心合力,排除万难建襄渝

1968年起,全线投入23.6万铁道兵、58.5万民兵、2.7万学兵,共计近85万人奔赴襄渝铁路沿线,掀起一场热火朝天的大会战。

襄渝铁路沿线两岸山高谷深,水流湍急,悬崖峭壁,地势险峻,地质复杂。工程任务艰巨,施工条件差,没有公路,没有电力,施工初期,工程和生活物资主要靠肩挑背扛。

有人说,襄渝铁路是建在战士脊梁上的。担负大巴山隧道施工的部队在通路之前,每人每天在山道上往返奔波40多公里,由于地质条件恶劣,加上经常遇到特大暴雨和山洪的冲击,施工中多次出现山体滑移、路基坍塌、隧道开裂、钢轨变形等险情,施工条件异常困难。没有电,就提马灯、打火把进洞;没有出碴车辆,就自制胶轮车出碴。在修建襄渝铁路的八百多个日日夜夜里,筑路战士用热血和生命开山凿隧,人均步行里程在三千公里以上。

响应号召,十万达州儿女战巴渠

在采风过程中,看到最多的是“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的诗句,在隧道口,在烈士陵园,总是醒目地提醒记者,襄渝铁路是用鲜血铸成的。据了解,在襄渝铁路线沿途,几乎每一条隧道的尽头,都有或大或小的烈士陵园。先后瞻仰了多个烈士陵园,了解了来自五湖四海的铁道兵战士,及数万达州儿女在襄渝铁路修建中克服困难、不怕牺牲、可歌可泣的动人故事。

在鞠家坝革命公墓了解到,渠县共派出8000余民兵参与修建铁路,有20名民兵为此付出生命;活水村烈士陵园32名烈士中,约一半是达县民兵;修建江家坝大桥,大竹17名民兵光荣牺牲;修建荆竹坝隧道,南江县7名民兵献出了生命。

据达州史料记载,由于工程建设工期短、任务重,需要大量民兵配合施工,为此,当时达县地区革命委员会用不到两个月的时间,就紧急征召了6万多民兵分配到施工第一线。仅襄渝铁路达县民兵师就有5万多人,组成了10个团、261个连队在达州境内施工。为了支援人口稀少的陕西镇巴一带铁路建设,又从达县抽调7千余人,组建了达县民兵营奔赴陕西。最高峰时,达县地区共有近12万民兵参战。

无私奉献,“巴山精神”灿烂绽放

1978年,襄渝铁路正式交付运营,巴山迎来了第一代养路人。他们担负着襄渝线上下行81公里线路、78座桥梁、66座隧道、22座涵渠和27组道岔的日常养护维修任务。管内汇集了襄渝铁路“六大之最”(隧道最长、桥梁最高、曲线半径最小、线路坡度最大、海拔最高、生活条件最艰苦),养护难度非常大。

都说巴山苦,但是没在巴山生活过的人不知道巴山苦在哪里。

它苦在买粮、买菜、吃水难,它苦在出行、上学、就医难。当时住的是铁道兵遗留下来四处透风的“干打垒”,守着一条电气化铁路,却点了8年的煤油灯;由于黑水河中的有害矿物质含量超标,不能饮用,用水不是接雨水,就是到山上去挑山泉;买粮更是要翻几座山。

1987年4月,中国青年报记者张文彦在《情暖巴山路》报道中,首次提出了“巴山精神”,这篇文章在全国引起了强烈反响。

1989年,安康铁路分局总结提炼出以“吃苦为荣、艰苦奋斗、无私奉献、奋发进取”为内涵的“巴山精神”,并将之具体为:安心山区的奉献精神、艰苦奋斗的创业精神、开拓进取的拼搏精神、坚定乐观的自强精神。

□达州日报社全媒体记者 王万礼 文/图