“小个子”搭载“鹊桥二号”成功发射

“金色大伞”助力地月连线

版次:03 作者:2024年03月22日

3月20日8时31分,探月工程四期鹊桥二号中继星由长征八号遥三运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射升空。 (新华社记者 蒲晓旭 摄)

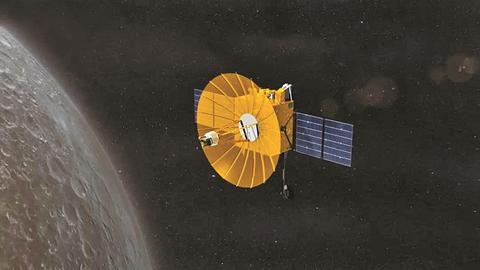

鹊桥二号打开的大伞。(图据央视)

春分时刻,作为探月四期后续工程的“关键一环”,鹊桥二号中继星的成功发射,奏响了探月工程四期的揭幕凯歌。后续,鹊桥二号将在地面测控支持下,经过中途修正、近月制动,进入捕获轨道;随后经轨道控制后进入调相轨道,最后进入24小时周期的环月使命轨道,成为继“鹊桥”中继星之后世界第二颗在地球轨道以外的专用中继星,为嫦娥六号月球采样任务提供支持,并接力“鹊桥”中继星为嫦娥四号提供中继通信服务。

回溯6年前,在四川西昌发射场,长征四号丙运载火箭成功将嫦娥四号任务的中继星鹊桥号发射升空,搭建出首座中国载人航天自主设计建造的地月信息联通“鹊桥”。

和2018年发射的嫦娥四号“鹊桥”中继星相比,鹊桥二号的通信传输能力更强,工作寿命也更长。中国航天科普大使、中国科学院国家空间科学中心研究员、中国空间科学学会科普工作委员会主任刘勇20日告诉记者。

架起地月“通信站”

由于月球始终有一面背对地球,着陆在月球背面的探测器受到月球自身的遮挡,无法直接实现与地球的测控通信和数据传输。而探月工程四期的任务开展着陆探测以及采样地点主要位于月球南极和月球背面地区,因此需要功能更广、性能更强的中继星,架设起月球对地新的“中继通信站”,解决月球背面探测器与地球间的通信和数传问题。

鹊桥二号中继星与2018年发射的嫦娥四号“鹊桥”中继星相比,技术创新更多、技术状态更多、功能更强、接口更为复杂、研制难度更高、任务时间跨度更大。刘勇告诉记者,鹊桥二号比“鹊桥”中继星传输能力要强很多,“它在满覆盖工作的时候,可以实现非常高的数据传输,实现视频的直播。”其次,鹊桥二号的寿命特别长,它的轨道比较稳定,维持轨道运行只需要消耗很少的燃料。

这次,鹊桥二号还携带了多台科学载荷,开展科学探测。“鹊桥二号上面搭载了一个很酷的科学载荷,叫做阵列中性原子成像仪,这个仪器可以接收中性原子,用来研究地球磁场。”刘勇介绍。

据了解,科研人员对鹊桥二号中继星进行了艰辛攻关,以期为正在运行的嫦娥四号和即将开展的嫦娥六号、嫦娥七号、嫦娥八号及后续国内外月球探测任务等提供中继通信服务。

“这次鹊桥二号的任务是保证嫦娥六号探月过程中能够与地球通信,实现数据的中继。如果我们要给国外提供服务,也是提供中继服务,如果有国家要去月球背面,我们也可以给他们提供通信服务,还可以给其他国家提供深空探测服务。”刘勇告诉记者。

揭秘“金色大伞”

鹊桥系列中继卫星最显著的特征,就是拥有一把“金色大伞”,被称作星载大型可展开天线,通过这把“金色大伞”,实现了地球与月球背面的通信。

在东华大学纺织学院的实验室里,就有鹊桥系列中继卫星伞状天线的缩比样,这把“金色大伞”是用金属编织而成的。

这把“大伞”伞骨上铺了一层薄薄的黄色金属网。东华大学教授陈南梁介绍,金属网是星载可展开天线反射电磁波的关键部件,在发射进入轨道过程中能够展开,其能展开反射面的关键就在经编编织技术。

陈南梁说:“火箭发射上去的时候,它是缩在火箭里面的。到了轨道以后,它通过展开机构把卫星反射面慢慢展开成一个大型的、网状的天线,所以我们要通过纺织的编织技术来形成这么一个布面,它是柔软的。”

星载可展开天线上的金属网原料选用的是金属钼丝。为了增加其性能,专家在极细的钼丝上又做了更多的镀层处理和加工。陈南梁说:“钼丝非常细,大概15到30微米,还不到头发丝直径的四分之一,另外表面还有镀金,镀金以后它要保持一定的牢度,我们掺杂了一些有机元素,一方面提高了金属原材料的韧性,另外也让它的表面具有更好的亲和力,这样钼丝镀金以后在编织过程中非常坚固。”“经编编织过程也是相对非常精致和复杂的。首先我们要进行并线,因为它太细了,我们发明了一种并线加捻技术,金属丝三根并在一起,结构非常稳定。”

“小个子”成为“大力士”

这次搭载“鹊桥”升空的长征八号运载火箭是首次执行探月轨道发射任务。长征八号是我国新一代中型运载火箭,它采用了二级半的构型:芯一级为直径3.35米的液氧煤油模块,芯二级为直径3米的液氢液氧模块,捆绑了两枚2.25米直径的液氧煤油模块助推器,全箭总长约50.3米。比起直径5米、总长57米的“胖五”来说,“长八”显然是“小个子”。“胖五”已经在嫦娥五号取样返回任务中经受了考验,而“长八”还是第一次执行地月转移轨道的发射任务。

“我们选择长征八号来发射地月转移轨道,主要还是由于卫星相对来说比较轻,不超过1.3吨,如果用长征五号来发射就显得有点浪费了。”航天科技集团一院长征八号火箭总设计师宋征宇说。

鹊桥二号卫星重量不超过1.3吨,而长征五号的地球同步转移轨道运载能力达到14吨,相比而言,用长征八号来执行这次发射任务,确实经济多了。

探月工程的前7次发射,执行任务的火箭中,不管是长征三号系列火箭、长征四号还是长征五号,都是三级火箭,而长征八号只有两级半,这次也成功完成了近地点200公里、远地点42万公里的地月转移轨道发射任务,秘诀在哪里呢?

“为了提升运载能力,我们设计了一个特殊的弹道。因为我们到月球需要有足够的速度增量,但是火箭在爬高的过程中,地球引力又会对运载能力产生一些影响,所以我们采取的一个措施就是说先不要急着爬高,我们把所有的能力都用来加速,而不是提高高度。等它到了一定速度之后,它自然会进入一个滑行轨道,我们再进一步提升速度,入轨的时候,提升到超过了1万米每秒。”宋征宇说。

优化弹道设计、在低空中高速飞行的特点,使得长征八号能“四两拨千斤”,即使是“小个子”,也成功挑起了“大力士”才能承担的重担。

□综合封面新闻、央视军事、中国航天报