一枚顶针

版次:08 作者:2023年03月24日

打开装有父亲解放战争和抗美援朝军功章和复员军人证明书的小木盒,我拿起里面一枚生锈的铁顶针认真地擦拭着。看见这枚顶针,我就想起母亲,想起幺姑,以及与这枚顶针有关的点点滴滴来。

在二十世纪七十年代前,农村物资匮乏,家家都是掰着手指头过日子,通常是吃了上顿愁下顿。而穿戴的衣物就更无暇顾及了,只有在过年的时候,父母才会拿着钱和布票,去供销社买一些“阴丹蓝”布,或者把廉价的白布用“膏子”颜料染成不同的花色,然后请裁缝进屋,为我们每人做一件新衣服。那些年,“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”,一件衣服老大穿了老二穿,老二穿了老三老四穿,一身单衣薄裤穿到最后已是疤上加疤,变成了厚衣厚裤。由此,这些缝缝补补的活,在我们家都是由母亲一人承担。而顶针无疑成了母亲最好的帮手,并常年戴在右手的无名指上。

在靠工分吃饭的年代,母亲是屋里屋外两头忙,天不亮就起床拾掇一家人的早饭,还要喂鸡喂鸭煮猪食,然后催促我们起床穿衣吃饭上学读书,忙完这一切便掮着锄头上坡参加集体劳动。干活时,母亲还会利用“歇气”的间隙,在附近的田坎地边扯一背篓猪牛草,天黑收工回家还要煮饭、喂猪。待一切收拾妥当,全家人都上床睡觉后,母亲才安静地坐下来,拿出破烂的衣服裤子,在昏黄的煤油灯下,为我们一针一线地缝补起来。

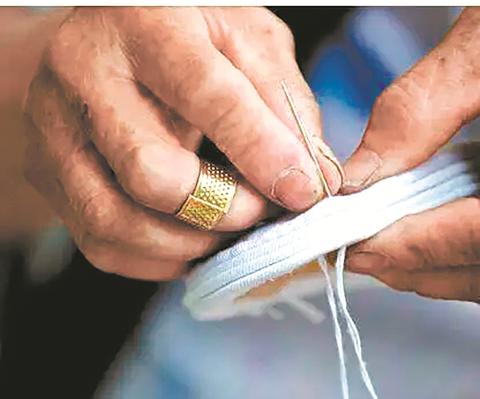

当我有时半夜醒来,看见油灯旁的母亲蜷曲着上半身,左手摁住布疤,右手拿着针线,像一个指挥家指挥着大合唱,双手一伸一放之间,是那么的优美协调。母亲一会用顶针顶住针鼻眼将针往上顶,一会将针放在发髻里捋几下除去上面的汗渍。如果燃烧的灯捻发黑,母亲会不时用手里的针去拨一拨,让煤油灯的光亮更强一些。当一个布疤补完,母亲便埋下头用嘴咬断缝线,在线尾处打一个新结,继续缝补另一个布疤。母亲的背影随着煤油灯火苗的跳跃,在身后的篱笆墙上不停地晃动着。

每缝补好一件衣服,母亲便会站起来,将衣服抖几下折叠好,并借此伸伸腰,然后又坐回板凳上继续缝补另一件衣服。直到把手头缝补的活做完,母亲才打着哈欠,揉着惺忪的眼,捶一捶有些酸痛的腰,吹灭油灯上床睡觉。

记忆里,那枚顶针似乎从没有离开过母亲右手的无名指,时间一长,戴顶针的那节手指都变形了。或许母亲是为了减少戴顶针的麻烦,方便随时缝补衣裤;也或许母亲是把顶针当成了一种装饰品,像现在女性手上戴的金银首饰一样,习惯了顶针不离手的感觉。

那时属计划经济时代,任何商品和物资都是计划供应。所以,人们在洗衣服时,为节约肥皂,通常把桐子壳烧成灰,用灰中含有的碱分浸泡衣服去汗,然后放在石头上用手反复搓洗。一次,母亲下河去洗衣服,为了不妨碍搓洗衣服,她把顶针从手指上取下来,放在身旁的一块石头上。洗完衣服回家发现顶针忘了拿,她又冒着盛夏中午火辣辣的太阳,往返一公里多路,硬是把那枚当时市价不过两分钱的顶针拿回来才了事。

记得读小学时,每当春季来临,我们一帮小孩放学后,用红领巾蒙住其中一个人的双眼,在路旁的几棵桐树上藏“树猫子”。攀爬躲藏中常常是树枝折断,人从树上掉下来摔得皮青脸肿,衣服裤子撕破。当我无数次狼狈地回到家,少不了父亲的一顿呵斥。而母亲啥话也不说,只是嗔怪地看着我,待忙完一切,拿出装针线角布的竹篾篓,在煤油灯下穿针引线,为我缝补起撕破的衣裤来。想起那些年母亲为儿女们成长所付出的辛劳,至今让我心怀愧疚。

幺姑也是做针线活的一把好手,她家离我们家大约10公里路程。每当秋后农事一闲下来,幺姑就会到我家住上十天半月,为我们一家人赶做过年穿的布鞋。只要幺姑一来,母亲就如释重负,把针线活以及那枚几乎从不离手的铁顶针一起交给她。幺姑除短暂承担起一家人日常的缝缝补补外,主要任务就是为我们做过年的新布鞋。逢年过节,买不起供销社的胶底板鞋和布胶鞋,无论如何也要穿一双手工做的新布鞋,以此增加过年的喜气。

1976年,在青海省西宁市工作的表哥把幺姑接过去住,没想到这一去竟是诀别,一年后,幺姑因患食道癌不幸离世。得到消息的那几天,母亲抚摸着手上幺姑曾经戴过的顶针,不知掉了多少回眼泪。

13年前秋天的一个下午,母亲在菜地里劳作时跌下一米多高的岩坎,导致脑出血,也离我们而去。临了,我把她手指上的那枚顶针取下来,放在那只木盒里,与父亲的遗物长久相伴。

从那以后,每当母亲的生日或忌日,我就会打开那只小木盒,拿起母亲用过的这枚铁顶针,认真地擦拭上面的锈垢,让它锃亮如新,就像母亲当年细心地为我们缝补每件衣服一样。

于是乎,顶针、针线、衣服、煤油灯,还有逝去的母亲和幺姑,都幻化成一抹乡愁,成为我一生永远割舍不去的思念。

□山溪