乡村钉秤匠

版次:09 作者:2021年06月18日

俗话说,秤凭星子斗凭梁。

在川东北一带,乡村钉秤匠这行,是从业人员最少、技术含量最高的一门手艺,最关键的是从事这门职业的人,心地要正派,钉出来的秤才公平公正,不欺买家卖家,有句行内话叫:公道不公道,钉秤人知道。

那些年,乡村农家几乎家家都备有一杆小木秤,能称个三、五十斤,花钱不多,图个方便。主要是自己买进卖出,借粮借米,或称个鸡牲鹅鸭什么的,怕的是在秤上吃亏。能称一百、两百斤的大秤,一般生产队集体有一把,用于年终分口粮才用得上。所以,那时的钉秤匠少,自然生意也就好。

相传,乡村钉秤匠的祖师爷是春秋时期的范蠡,后世称他为陶朱公。由此看来,木杆秤的制作技艺,距今已有2500多年的历史了。木杆秤有大有小,有称300斤的、200斤的、150斤的、100斤的,也有称50斤、20斤、15斤和10斤家庭称重的小秤,那些年,一杆称300斤的大秤可卖80至100元。而木杆秤中,最小的要数中药铺称药材的戥秤了。

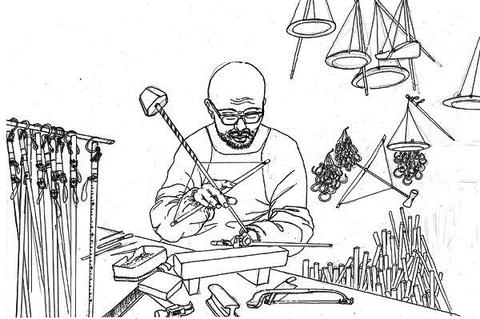

乡村钉秤匠钉制的秤,基本上都是木杆秤。他们的钉秤工具有手推刨、手钻、铁砧子、砂轮、秤钩、叨口、铁砂子等,这就是他们吃饭的全部家当,用一个竹背篓一装,就可背着出门做手艺了。

制作一杆木秤,看似简单,其实工序很复杂,还得懂点铁匠手艺和木匠技术。先要打制秤叨、秤钩、秤环,接下来是选择做秤杆的木材,要到深山老林去选质地坚硬、柔性好的硬杂木,还得经过3年左右的晾晒,做出来的秤杆才不会变形。而做秤,最好的木头是黄荆木,其次是枣树木或梨树木。

要做好一把木杆秤,大的工序有七道,首先是下坯料最为关键。将粗大木料破成一条条方料,必须得去边、弹墨线,用锯子沿墨线一条条地锯出来;其次是刨圆,将锯好的木方条刨圆,头粗尾细,形成秤杆的毛坯。秤杆的长度有一定要求,全根据原材料的长短来制作;三是将刨成圆棒的毛坯打磨光滑,用磨石或砂纸将秤杆的毛坯磨圆砂光,直至秤杆表面光滑无毛刺;四是浸泡选料,将秤杆放入碱性的石灰水中,让其浸泡一段时间过后,材质不好的秤杆会出现弯曲或裂痕,这个过程也是筛选秤杆的过程;五是秤杆成型,在秤杆两头手工包上铜皮,然后装上秤钮,秤钮的安装是极为重要的一个步骤,全靠秤匠的制作经验,一定要保证安装位置平行不倾斜,要保证横平竖直。装好秤钮后再用专门的砝码标刻度,先确定零刻度,以零刻度为基准,进而均匀地划出其它刻度,先刻好几个大刻度,再用圆规平均标好分刻度;六是打钻钉秤星,钉星花前,得先用两脚规测量并标出刻度,然后,按照标记的刻度用手工钻钻出每一个刻度,再在钻洞中以细铜丝嵌插而后割断、锤实,我们平常看到杆秤上闪闪发亮的就是铜丝的光芒。最后一道工序就是磨光上色,为了让秤杆更加光滑、圆润、美观,还需要稍加打磨,然后,给秤杆上色,用布砂子抛光、磨平。

一般来说,做一杆中号秤大约要用两个小时的时间,把原本粗糙的一根木头,在钉秤匠手中渐渐变成笔直光滑的秤杆,并校验好刻度钉上秤星,一根秤杆就算基本完工了,但至少得经过18道小工序;制作称黄金白银、药铺中药材的小戥秤更麻烦,要28道工序,而每道工序都得一丝不苟。

对于乡村钉秤匠来说,做秤是一门精细的手艺,容不得半点马虎,稍有不慎,秤就会有偏差。所以,做木杆秤做的是良心,一般钉秤匠对职业都很虔诚,从不会操作失误而让秤短斤少两,亏欠买卖双方,影响了自己的声誉。

上世纪七、八十年代是钉秤行业最辉煌的时期。一个钉秤匠一天能钉出三、五杆木秤。由于受市场经济的冲击,有些人在秤钮或秤砣上作弊,买卖时称对方的“欺心秤”。更有一些黑心的商人请钉秤匠们做“亏心秤”,可以多出十多倍的价格。在金钱的诱惑下,个别钉秤匠也起了歪心,让钉制的秤缺斤少两,由此而影响了木杆秤的声誉。加之近些年,木杆秤被台秤、托盘秤、电子秤所取代,乡村钉秤匠的生意也是日落西山的境地。

然而,在人们日常生活中,从木杆秤中的原理,悟出了许多民间俗语,丰富了乡村人茶余饭后的语言,如“秤不离砣,公不离婆”,形容夫妻二人关系亲密,形影不离,难舍难分;“秤砣虽小压千斤”,比喻外表虽不引人注目,实际很起作用;“生定的性,钉定的秤”,比喻一个人的性格是与生俱来,难以改变的;“不识秤花,难以当家”,意在勤俭持家,从认识秤花开始;“王八吃秤砣──铁了心”,意在决定了的事,不容改变;“老鼠爬秤钩──自己称自己”,指言语不谦虚,喜欢自吹自擂之人。这些歇后语,运用到日常生活中,寓意深刻,耐人寻味,增添了无穷乐趣。

做秤是精细活儿,在“斤斤计较”之间,乡村钉秤匠付出了他们的青春和汗水,精心制作,毫厘必究,只为手艺人当初那份承诺。年复一年,他们头上的青丝变成了白发,但不变的是那份公道,表现在秤杆子上,也在人心上。

世事沧桑。如今,电子秤、弹簧秤早已普及,不少乡村钉秤匠纷纷改行,经营其它生意。乡村钉秤匠也逐渐淡出了人们的视线,而这门民间技艺的逐渐消失,或许正是社会进步的必然。□山溪