□在庆祝第19个中国记者节座谈会上的交流发言摘登

版次:02 作者:2018年11月09日

新华网将始终不渝地配合市委市政府的中心工作,做好有深度、有力度、有广度的宣传报道,传播中国声音达州音符,讲好中国故事达州篇章。

科技在进步,时代在巨变。新闻舆论工作正在互联网浪潮中发生着翻天覆地的变化,作为一名媒体工作者,我深感兴奋与自豪,能站在时代的浪尖,做巨浪翻卷下的弄潮儿是我辈之幸事。挑战与机遇并存,愿大家共同谨记“48个字”,坚定做好党的政策主张的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者、公平正义的守望者,“铁肩担道义,妙手著文章。”

四川日报驻达记者 徐莉莎

达州这些年的发展变化,为我们提供了优质素材。目睹这些变化,我常常有躬逢盛世之感。在达州的两年多里,我不停变换自己的位置,关注达州问题的“根目录”。有时,我在达州的最基层,调查《旧楼增设电梯遇阻,到底卡在哪里?》;有时,我在省、市之间,关注达州防止“通道”变“过道”,迎接高铁时代,如何借道万州深水港打通四川东向开放通江达海大通道;有时,我后退两步,冷静观察反思《一场商品交易会的成长与烦恼》《“扶贫车间”到农村,这条路能走多远?》……更多的时候,我和这座城市站在一起,为她加油呐喊。不仅关注数字变化,更用深度报道关注变化背后的难点和人们的努力。

达州发布新闻采编中心主任 张力丹

刷微博、看新闻、逛论坛、编稿子,我们的工作看似简单,却需要上知国家大事,下晓百姓心声;既要讲好故事,说好“政事”,还要掌握编段子、抖包袱的技能。就像同事调侃的,自从接触新媒体,我们就是女神女汉子切换自如了,男神男神经称呼随意了。黑夜给了我黑色的眼睛,我们新媒体人的目标是用它寻找“热点”“热点”还是“热点”。

作为政务新媒体的采编人员,既要策划,也要采访,也要编辑,有时还要自唱自演、自己出镜,目的只有一个,宣传网络正能量,展示达州新形象。看着自已精心编发的作品,被中央和省级网络媒体推送,被网友们大量转发点赞和评论,我们的心情是无比欣喜和激动的。这种感受,是记者编辑同仁们共有的成就感和满足感。

达州日报采访中心副主任 罗丹

我想,做为一名党报记者,就应该始终坚持正确的舆论导向,把传播正能量、引导社会向上的精神力量作为我们的新闻价值取向,讲述我们身边那些感人的故事,通过鲜活、生动的正面报道去弘扬社会主旋律,激发更多的正能量。

新闻是受众通往世界的一扇窗户,党报记者就是党和政府沟通人民群众的桥梁与纽带。这些年,我们达州在经济社会发展、民生改善、城乡面貌、群众精神物质文化生活等方面得到了极大改善,新闻资源富足、新闻亮点频出,我们新闻工作者将牢记习近平总书记48字新时代新闻舆论工作使命,不断增强脚力、眼力、脑力、笔力,做党的政策主张的传播者,做时代风云的记录者,做社会进步的推动者,做公平正义的守望者,用笔记录下这座城市正在发生的每一点变化,用心谱写“幸福美丽达州”的每一篇动人乐章。

达州观察融媒体中心副主任 罗敏

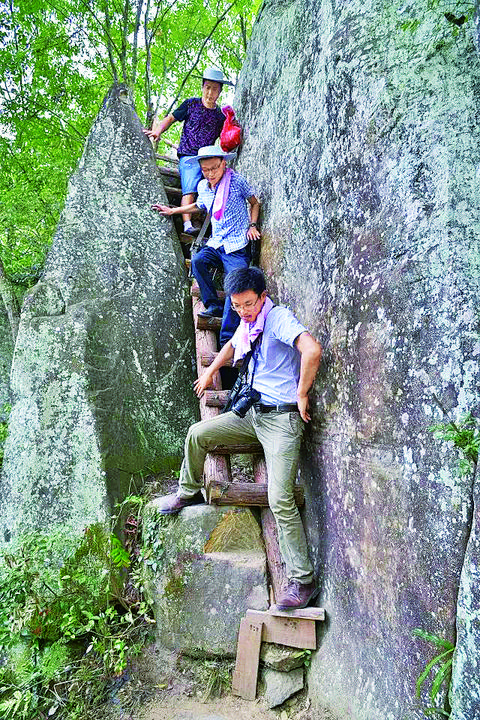

记者,行者,观察社会,记录历史。在多年的采访工作中,我有幸报道了达州这些年来发展历史上的一些关键节点和重大时刻,能见证这个时代的成就,是记者这份职业最大的荣光。多年的采访经历让我深知,新闻的力量不仅在于真实真相,还在于真情真谛。要心中装着百姓,脚上沾满泥土。所以,我们的镜头里有人间万象,笔下总有民生民情。为帮助返乡创业者打开农产品销路,我们在寒冬里蹲点万源大山深度采访,通过连续报道的影响力,成功吸引合作商帮助其建立起完善的产销链条;深入采访报道儿童走失或被拐案例,并建立起达州第一个融媒体寻亲平台,目前已有成功寻亲案例。去记录、去探索、去传播,无数次或远或近、或难或险,或喜或悲的采访经历,汇成了下一次更好的远行。13年的采访报道,让我这个外地妹子走遍了达城的大街小巷,跑完了大半个达州的乡镇,作为“新达州人”已融入并爱上这巴山渠水。

通川区委报道组组长 梁晨

我始终记得,《南方周末》主编江艺平在《赤子情怀》中的一句话:“‘凡是能做的和应当做的,都付诸好好去做’,何止是一种幸运,更是一种鞭策。”在记者的岗位上,我们需要具备一份强烈的社会责任感。我们触摸通川精神的脉搏,关注通川发展的动向,为这方热土上的群众鼓与呼。我们收集点点滴滴通川人的故事,也许记录的是生活工作中的小小事,也许记录的是工作时光中的小美好,也许记录的是通川人的进步与实践,但我们的目标只有一个:努力创作更多传播具有通川向上精神的作品,不拘于一格,不形于一态,不定于一尊,既要有阳春白雪,也要有下里巴人,既要顶天立地,也要铺天盖地。只要有正能量、有感染力,能够温润心灵、启迪心智,足矣。

渠县县委外宣办 简朝龙

有人说,记者永远在路上——这是对记者工作状态的一种描述;又有人说,记者是“铁肩担道义,妙手著文章”——这是对记者工作精神的一种赞叹。在我看来,记者更像是人生旅程的“取经人”,在不断前行中演绎和记录,也在不断前行中收获阅历和感悟。

一路走来,我要特别感谢曾无私给予我启迪和教导的记者前辈们。是你们的榜样引领,让我深深爱上了这个神圣的职业;是你们的执著坚韧,让我一次次有勇气去挑战困难、挑战自我。正是这种感动,我手中的笔一次次显得沉重,我激动的泪水一次次夺眶而出。因为这份感动,我感觉自己的良心唯有正直,才能更真实地反映世间万象、人事百态。

□本报记者 龚其明 谢建荣 汤艳燕 韩春艳