上世纪70—80年代:

那些年,我们上大学时的家当

版次:03 作者:2018年09月28日

从一床被褥、一副碗筷、一个水壶到胸口的那支钢笔,从一台人人想要的录音机到人手一部的手机,时代阔步向前的印记深深刻在了每一代学子身上——

一年一度的大学新生开学季刚去不远,你是否还记得自己背着行囊第一次步入大学校门的模样?是背着被子、碗筷、水壶的气喘吁吁,还是一支钢笔别在胸口的斯文儒雅,亦或是带着一台随身听吸足了回头率……1977年高考恢复,1978年改革开放,40余年的大学生新生入学记忆,也是一部改革开放40年长篇记录,每一位莘莘学子的身上都映衬着改革开放别样的风采……

一床被褥、一副碗筷、一个水壶

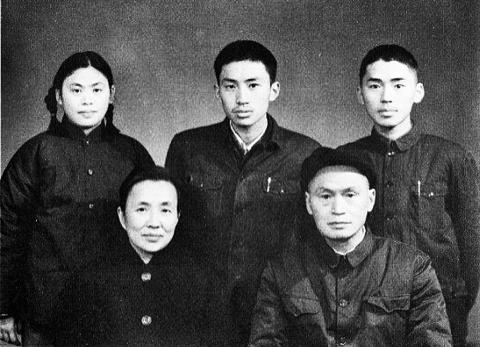

1977年,停摆10年的高考制度得以恢复,成千上万的中国青年涌入高考考场。

“我是我们村里当年唯一一个考上大学的,全家人都高兴坏了,亲戚朋友们还给我送了脸盆、水杯,去之前还专门买了布做了套军绿色的衣服。出发时,用麻绳把被子打包好,带上一副碗筷、搪瓷脸盆、套着竹笼的暖水壶……当时的大学,除了床,其他东西基本上都要自带自足。”回忆起自己的入学场景,已经退休的张老师说,大学宿舍通常是8人一间,睡上下铺。上世纪70年代的大学生,家里有三五个兄弟姐妹的很常见,所以在寝室里,也会按照年龄排序,从老大到老八,就像亲兄弟一样。

张老师介绍,在那个时代,如果哪个地方出了一位大学生,就好比古时金榜题名一样,亲戚朋友和邻居小孩都会以他为榜样。

上世纪80—90年代:

别在胸口的那支钢笔

上世纪80年代,伴随着改革开放的兴起,人民的经济水平有了一定幅度的提高,虽然生活还是简朴,但大学生们已经开始追求精神上的满足。

1986年9月初,18岁的王女士从开江县到四川师范大学报到。那个时候大学生不用交学费,于是王女士带着一点现金、从家里拿的被子、木箱、暖水瓶以及一支大学必备的钢笔就去了学校。当时学校会发饭票补助,由生活委员按月发放饭票,每人35斤,其中12斤是细粮票。食堂打饭时,用细粮票购买大米饭是2分钱1两,没有票则是4分钱1两,吃一顿饭几毛钱就够了,一学期下来生活费不到200元。

“那个时候通讯设备还不发达,想要联系只能靠书信,所以入学的时候,许多父母都会给孩子买一支钢笔。我大学几年的书信好多都留着,不时翻出来看看,仿佛望见了自己的青春岁月。相比现在的电脑手机,白纸黑字更有意义。而且那时许多读书人都喜欢在衣服口袋里插一支钢笔,久而久之钢笔也就成了文化人的标志。”

上世纪90年代—新世纪:

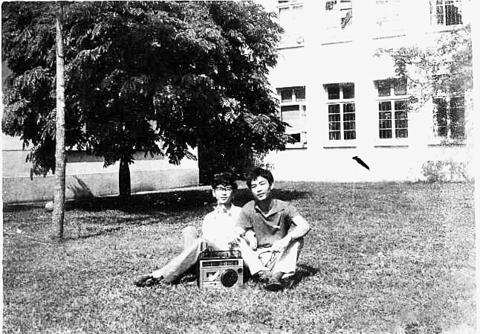

录音机是学习娱乐的标配

随着中国经济建设取得了巨大成就,大量电子设备在上世纪90年代走入寻常百姓的家中,收音机、传呼机、随身听等电子设备更是让大学生们的行囊变得更加多元化。

1993年前往重庆读大学的邓先生,和父亲两人带着书、衣服、鞋子……一次开学花费了400余元。“我是1993年去重庆读的大学,一根蛇皮口袋装上行李就和父亲一起就去了,生活用品也多是在学校里面买的。那时录音机已经很普遍了,但我刚开学时也没有买,是大一下学期才买的,为了学英语。”现已步入不惑之年的邓先生说,“那时候,学校里几乎人手一台录音机,开口就是‘how are you?I'm fine。’许多学生清晨在宿舍楼练习英语听力,傍晚在操场休闲听歌,就是学习之余最放松的事情了。到了大三的时候,家庭条件好的同学买了个当时十分稀奇的随身听,一手插口袋,一边走路一边听歌,回头率百分百。”

2000年—至今

越来越轻的行囊

进入21世纪后,经济继续腾飞,人民物质生活得到极大了的满足。随着互联网技术的深入发展,大学生们的开学装备也从基本的生活用品转为电子设备。

“考大学前就答应女儿的电脑和手机,手机、电脑、相机加起来花了接近2万元,其他同学都有,不可能不给她买。”邓女士回忆起2014年女儿上大学的情景说,女儿当时只带着一个行李箱,背着她的电子设备就去了大学。床上用品由学校准备,洗漱用品也可以在学校超市买。在离开学校前,邓女士还为女儿装好了宿舍宽带、寝室蚊帐,打扫了宿舍和床铺。

到了2018年,随着快递行业、电商平台的快速发展,大学生的入学行囊越来越轻。“我一个人报到的,行李用快递寄到学校,随身就带了个手机,一个人带太多东西不方便。”今年刚上大学的小陈说,在开学之前,他已经在购物网站上买了许多宿舍用品,像床边置物架、床上书桌、宿舍熨斗……当说到电子产品时,小陈说,现在的手机、平板电脑基本是人手一台。(图片来源于网络)

□本报记者 钟泽廷