“大巴山中医深受外国朋友青睐”

达州八旬老中医六十年潜心杏林

版次:06 作者:2018年08月10日

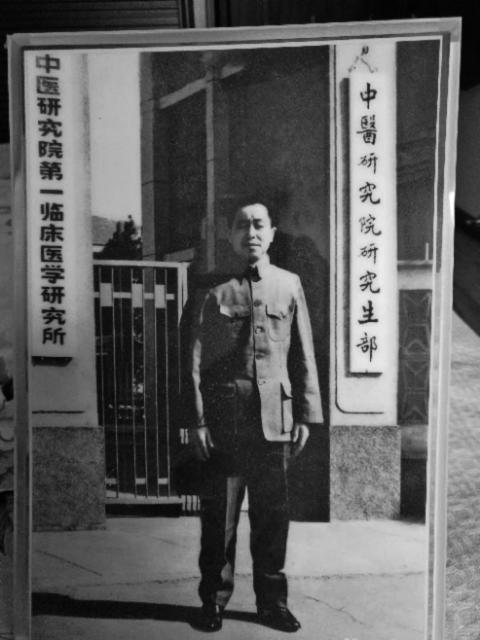

1984年在中医研究院学习

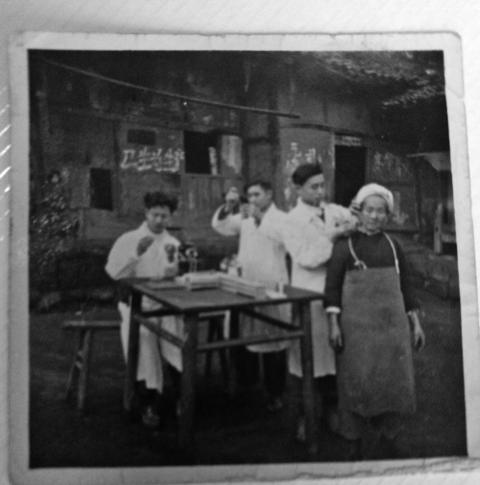

和同行下乡治钩虫

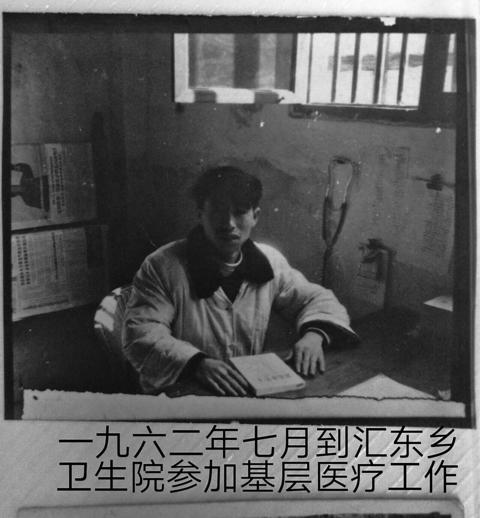

1962年参加基层医疗工作

几十年前,在茂密的山林间,一位风华正茂的青年穿着白大褂,正将采下的药材放进挎着的旧布包里,抹了抹从帽檐溢出的汗水,便支着木棍继续前行……

昨日上午,记者走进位于达城达巴路口的一家中医诊疗室,诊室内排满了前来看病的患者,一位年近八旬的老人端坐于办公桌前,正聚精会神地为每一位病人搭脉、问诊。这位穿着白大褂的老人正是老中医徐相廷。得空时,徐老先生从抽屉里翻出一些照片,这些泛黄的老照片就像打开记忆闸门的钥匙,把老先生带到初入中医行业、到国外传播大巴山中医学的回忆中。徐老先生轻抚着手中的照片,向记者讲起了他行医六十余年对中医的一片深情。

从学徒到专家跨越六十年

出生于渠县三汇镇的徐老先生原本有着和普通人一样的生活,在他14岁那年,父亲突然病故,徐相廷生活变得无依无靠,只好投奔广安的舅父。从渠县到广安,身上只有五角钱,对舅父的了解仅仅只是名字。俗话说得好:“脚是江山口是路”,14岁的徐相廷一路走一路问,经历一天多后终于找到了舅父。但好运并没有眷顾年幼的他,不忍拖累原本生活艰辛的舅父,他两个月后回到老家——三汇镇,参加了三汇区业余剧团。“总算是找到了人生第一份工作,生活有了着落。”徐老先生笑着说。儿时的挫折,让徐相廷懂得艰辛,也让他懂得乳名“长寿”饱含着家人对他的期望,徐相廷遂立志歧黄之术,1956年到三汇区联合诊所跟师学医。

徐老先生拿起一张发黄的黑白相片,映入眼帘的是年轻的徐老先生和他的同行同学。

“当年学中医可不像现在,那会儿只能叫学徒,为了学好医术可以说是废寝忘食。”与徐相廷同期拜师的学徒大多与徐相廷年纪相仿,17岁左右的少年们把所有的热血和精力放在了医学事业上,为学医倾尽所能。“当学徒的时候,什么事都得干,跑路,打杂,给老师打洗脸水、倒洗脚水……这些事都做过。”徐老先生回忆道,背《医学三字经》、《汤头歌》、《药性歌括四百味》……这些都还是入门,白天没有空闲时间,就在晚上学习,夜里十二点学徒宿舍依旧灯火常亮。从“门外汉”到精通药理,他们都明白,要想得中医医道的精髓,必须下一番大工夫。

“我很庆幸当初自己的选择,能够经历传统中医药学在历史上这些跌宕起伏。”徐老先生在中医学上的创新获得了4项国家发明专利证书,研发的《通淋灵》、《喘愈散》等造福了不少患者,所著的《徐相廷医学专著》更是毫无保留地将临床经验分享于中医界,为中医医疗发展做出贡献。

四十年前跑遍大山的乡里郎中

破旧房屋在长满荒草的院落中摇摇欲坠,几位医生正在这院落中搭起木桌,配制药材,为患者治病。还没巴掌大的相片里,场景看起来已有些模糊,但那些年下乡的记忆却清晰印在徐老先生的脑海里。

上世纪七十年代,深造、从教中医数年后,徐相廷便时常背着布包,与同事在农村院落为患者看病。“当时许多乡里的医疗条件几乎是没有的,越是条件艰苦的地方,越是有更多的患者需要我们,下乡已经成了我们的家常便饭。”徐老先生回忆,当时所有人的心思都在医术和患者上,别说计较环境,心中完全没有地位之分、身份之别、脏累之嫌,恨不得一人当作几人用。

讲述起当年义诊,徐老先生说:“那个时候的乡下很少有人付得起医药费,医生自己掏钱为患者治病的情况数不过来。”医者向来有一颗仁心,徐老先生说,“我记得有个病人患‘怪病’,久而久之变瘫痪,其实不是大病,只是之前一直无人医治。看见我们进屋先是诧异,虽然当时我们还没开始诊断,她却一边哭一边感激。”身为医者的徐相廷每每看到此景,都十分痛心。

“别说没钱看病,经常都没有地方提供药材,中医下乡不仅当医生还要当采药人。”徐老先生说,忙完工作,他们就挎着几个布包上山采药。“年轻时去过太多乡镇了,一开始也没人知道哪里有药,有什么药,反正大家一起上山,条件本就有限,有用的药材就都采上。”一来二往三回熟,去过的每个乡镇周围的大山都被他们踏了个遍。

巴山中医走出国门

转眼间,回忆从黑白渐渐变得有色彩。中医药事业在这四十年里走向全面振兴发展,近年来颁布的相关中医药法及规划更是促进了中医药发展中的历史跨越。这个过程中,像徐老先生一样情系杏林、醉心国粹的医者们不仅被发展所推动,同时也在促进着中医药这个让他们倾尽心血的领域。

直到1999年退休,徐老先生仍一直坚守在医学战线上,除了在中医学上钻研创新、总结撰写书籍,依旧时常下乡义诊。“之后还去过广州、成都和越南。时间过得太快,每天都在钻研这个还不觉得,如今与四十年前对比,那个变化才叫大哟。”徐老先生感叹道,日复一日坚守在同一个岗位,翻开那些老相片才知那些变化恍然若梦。“现在医疗条件好了,乡镇也有了卫生院,近年实施的医保扶贫更是帮助了很多贫困患者,还真别说,乡镇上卫生院看中医的患者还多哟。”

近几年,中医药对外交流政策从无到有从少到多,中医作为中国国粹迎来了发展新机遇,走向了世界。“2010年时我参加中医专家组到了越南,交流中医文化,给患者义诊。”徐老先生提到这,脸上自豪的笑容就像相片里年轻时的他。“到越南医院给外国朋友看病,中医文化非常受越南朋友的青睐,而我代表巴山中医对治疗各种疑难杂症得心应手,受到许多外国患者赞美和感谢。”

关于中医医疗未来的发展,徐老先生认为:还是得看新生力量。徐老先生说:“我当然希望中医药文化能更好的传播,但西医的先进技术同样伟大,作为医者,取精华弃糟粕才是发展医疗的正确道路。”徐老先生告诉记者,如今选择以中药调理、养生的人越来越多,可谓是一个机遇。在继承宝贵经验及保持优势特色的基础上,遵循中医药发展规律,坚持原创思维,同时加强自主创新,将现代科学技术和原创思维方式相结合,发展个性化、便捷化、共享化、精准化及智能化。“要想全面走向世界的舞台,还是要先在本土上扎好根。”

□见习记者 周禾