关键节点

版次:05 作者:2025年05月09日

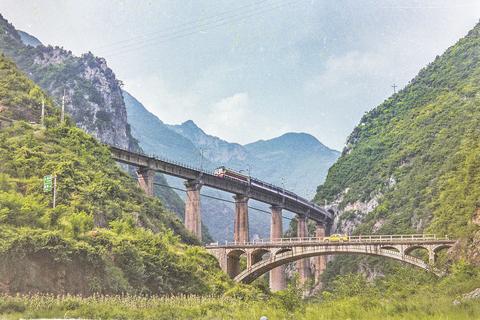

襄渝铁路穿越万源市官渡镇。 (唐富雄 摄于2003年)

27岁那年,我第一次北上进京,乘坐T9次特快列车。火车行进在襄渝线上,群山连绵,往往偶见一线天光又再次没入沉寂。经过最长的大巴山隧道时,列车突然放缓了节奏,“哐——当,哐——当”车厢里一片漆黑。那时候,我还没有把这条隧道与自我生命意义产生直接的联系。那时候,五十出头的父亲还在庄稼地里辛勤劳作,沉默是他的一贯底色。

作为襄渝铁路的咽喉工程,全长5.3公里的大巴山隧道着实险峻,它成功穿越天堑,成为打通西南腹地的关键节点。

出发

“那是1970年的冬天,天上下着很大的雪,我们一个批次出发的有好几百人,达县汽车运输公司派了十几辆大卡车,走到渔渡天就黑了,只得在学校住上一晚。第二天翻过光棍梁,步行70里山路,又是天黑时才走到镇巴县向阳公社淇水河大队,驻地在一处山谷里。刚去时我们住在老百姓家中,猪圈牛栏都住满了的。后来我们自己上山砍树,修起了油毛毡营房,一个连队配一个炊事班,才基本上安顿下来。”回忆往事,父亲那沟壑纵横的脸上充满了向往,半个世纪前吃过的苦仿佛早已被岁月酿成了蜜。

1969年,恰逢国家发出三线建设的号召,一腔报国情的父亲当即就报了名。

三年里,父亲与数万人驻扎在一起,用双手与热血凿绝壁、铺钢轨。这些人中,有铁道兵、大量民兵、民工和少量知青。那时候,沿线各省一县成团,一个区组建两个男子民兵连,每两个区组建一个女子民兵连,父亲是达县民兵团5营27连10班的班长,也是连队的团支部副书记。

襄渝铁路是三线建设中西南地区关键工程之一,它的建成,彻底改写了蜀道难的历史,在开发内陆资源、加强国防布局、确保物资和人员运输等方面发挥了巨大作用,直到今天,仍是连接华中和西南地区的交通大动脉。铁路中线于1970年全面开工,1973年临时通车,父亲几乎全程参与了这个时间跨度。1972年底,隧道基础工程完工,民兵团就地解散,父亲再次乘坐卡车回到长溪村,与母亲成婚,生下了我。

奋战

大巴山山高谷深,峭壁环绕,加之雨量充沛,常年云遮雾罩。在科技落后设备简陋的年代,要在山腰绝壁上凿出通道,施工条件异常艰苦。

“那时候没有什么机械,基本上全靠人力去堆。军民协作嘛,民兵负责开土方、运材料,女民兵都安排在河边筛沙。”父亲咂咂舌头,仿佛还能品出那尘封已久的苦味,“达县民兵团修城口到万源这一段,最艰巨的是大巴山隧道和巴山车站,我们连队负责开凿两千多米长的阴坡隧道,1971年6月大会战时,突击修建过大巴山隧道。那好多的人哦,一天四班倒,分上下两个坑道,通宵施工。”

“达县民兵团还修了淇水隧道、干沟河大桥,还有大巴山三线隧道。”父亲的战友,另一个班的班长费从金补充道。

钢钎、铁锤,是父亲和战友们常用的工具。“一个班次完成四米二宽,二米二高的岩体爆破,要往前掘进两米。我带一个班嘛,15个人。先安排两个风枪手在岩壁上打上十几个两米深的孔,往往等不及鼓风机把烟灰散尽,就要上前填炸药,再一一点燃引线。”父亲眯起眼睛,在记忆深处仔细打捞着那些闪闪发光的精彩片段。

“那炸药咋个放进去呢?钻出来的孔那么深。”

“用树枝枝戳进去啊。”费叔叔赶紧抢着说。

“轰隆隆”几声巨响过后,大家涌进作业面,用铁耙把渣土刨进箢篼,装进运渣车,再把运渣车推出洞口倒掉。这个工作程式,父亲带着他班上的战友重复了上千遍。如此超高强度的劳动,没有坚定的信念作支撑,是难以日复一日坚持下去的,正如巴山烈士陵园“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的对联所写,那时候,人们心中燃烧着激情,斗志勃发。

生活

做班长并没有额外的待遇,和普通民兵一样,父亲每月工资32元,其中11元转拨给户籍所在的生产队,由生产队按月给家里记300个工分;15元作生活费,拨给炊事班统一安排;发到个人手里的只有6块钱。好在一到驻地就给每人发放了一床4斤重的棉被、春冬两季工装各一套,加上从家中带去的换洗衣物,保证了必要的生活用品。

那时候,一个排四五十人住一个工棚,睡大通铺,夏天蚊蝇多,而冬天,是毛巾从水里捞出来就会冻成一坨的严寒。“那么冷,4斤重的棉被管用吗?”我忍不住问。

父亲微微笑了一下,豁达地说:“那时候人年轻嘛,也没觉得有好冷。最恼火的还是臭虫和虱子,晚上睡着了硬是包到人咬哦,只有隔段时间烧开水烫一下。好在我们吃得还可以,每月定量45斤粮食。”

费叔叔接过话头,“当地人生活很困难,也没有什么可以卖的东西,只是每年打核桃的时候,我们拣得到一些。”

“修铁路那几年你回过家没?”

“我们一年有十二天探亲假,但是车费贵哦,从渔渡到万源是好多钱我记不得了,万源到达县四块三,达县到马家八角四,三年里我只休过一回假。”父亲掰起指头算了算,“休那一次假花了两个月工资。”

数万人驻扎在一起,后勤保障基本上是“谁的孩子谁抱”,就医也一样。小毛病找连队卫生员拿点药,严重些的则去团部卫生队看医生,但民兵们特别相信当地的一位老中医。

老中医德高望重,常常免费给人看病,“我们十二大队的一个民兵,总是喘不上来气,也叫他给治好了,一分钱都没收。”

为方便材料运输,静谧千年的深山通了公路。“大卡车第一回开进村子,驾驶员停车去小解,回来发现一圈人围在那里,男女老少都有,挤进去才看到车子周围塞满了青草。那些人七嘴八舌,说这个铁牛咋走不动了呢,肯定是饿了。”回想到这里,父亲哈哈大笑。

阶段性任务完成后,团部开庆功大会,请来戏班子,吸引了方圆百十里的人。远山上几个汉子用滑竿抬着他们九十多岁的老母亲,在驻地周边找了一户农家,住下来专门看戏,他们说这是母亲一辈子头一回走出大山看热闹。

娱乐

“团部驻扎在干沟河边,只有一个大操场,达县电影队偶尔会派人前去放电影慰问民兵。有一回放《三打白骨精》,消息一出来,一下子涌去几千人,挤垮了好几个帐篷。后头电影也没敢放,就紧着疏散人群去了。”父亲越来越大声,仿佛那电影幕布就挂在眼前。

父亲骨子里有股韧劲儿,他不但能快速适应环境,还特别会出点子、想办法。山沟里什么都买不到,简直无聊透顶,盯着一堆堆包装废料,父亲琢磨了好几天。某一个休班的下午,父亲拣来木板,锯成一块块小的长方形,开始了他的雕版印刷实践。他前后花了好几天,终于雕出一副完整的扑克牌,再托人到当地推销店买来油漆,在厚实的炸药包装纸上印了好多扑克,打升级、中心五、拱猪等,从此父亲和他的战友们有了新的娱乐活动。

这项技术后来又发挥了一回,不过这次使用的是镂空字刷漆。快退场时,大家商量说留个纪念。父亲建议每人买一件白色棉背心,他拿炸药纸做模板,用油漆在后背印上一个“5”,前面印上“27”,再在左胸印上“巴山红旗”四个字。这不就是如今时兴的定制服装吗?后来别的连队看到了,纷纷效仿。

“我和你结婚后,还穿过那背心的,你还记得不?”父亲问坐在一旁的母亲。

《巴山红旗》是达县民兵师主办的报纸,定期下发到连队。“可能实在太无聊了,有个民兵空闲时拿根绳子试验上吊,好在大家解救得快,这个事还上了《巴山红旗》呢。”父亲想到一件趣事,又忍不住打起了“哈哈”。

危险

极端环境下,仅有乐观主义是远远不够的。一次大雪,刚刚填好炸药天就黑了,一个班的人身上都没有带火,跑回营房取火又太费时,下一个班的人很快就要到来,此时父亲脑中灵光一闪,动用了他不多的物理知识,用两根电线一碰点燃了炸药。

大巴山暗河涌动,地质结构复杂多变,开山过程中状况频出,稍有不慎就会引发灾难。“我就差一点点回不来的。”费叔叔摸摸胸口,尽管已经过去了50多年,现在回想起来,还是让他心有余悸,“我们突击大巴山隧道时,遇到了塌方,跟我一起的好几个人都没救出来,幸好我跑得快哟。”

“阴坡隧道那边坡特别松脆,一打就滑坡。有一回也是有个地方眼看着快塌了,有个人偏要爬上去看,我刚把他拽住,顶上就塌下来了。”父亲有点小得意,看来救人是件令人愉快的事。

深山峡谷,本身也藏着危险。一个民兵正蹲在营房外吃饭,山上突然掉下块大石头,瞬间砸断了他端着碗的左手。

三年里,达县民兵团因各种原因牺牲了二十几个人,安葬在巴山烈士陵园,与襄渝铁路相依相存。山风渐老,他们永远年轻。

20世纪70年代,隧道工程堪称艰苦卓绝,但那时候的父亲是快乐的,每月有固定收入,生产队还给家里记工分,更重要的是,有那么多战友在一起,一起吃,一起住,一起出工,一起拼命。三年时间里,父亲偶尔会收到爷爷寄过去的家信,收工过后,读信当是他最快乐的事。1971年春天,父亲收到一封信,爷爷在信中催促他尽快回家,这在以往是绝对没有的事。爷爷上过私塾,有些文化,对这么重大的国家建设工程,他老人家没有理由不支持。读下去才发现,原来家里收到了父亲的工农兵大学录取通知书,爷爷高兴得睡不着觉,连夜写了那封信。可是,修建铁路在当时是了不得的政治任务,与国家的战略部署相关,父亲根本不可能当这个逃兵。就这样,父亲与大学失之交臂。

大巴山隧道,也是父亲生命旅程上的一个关键节点,他的人生之路从此改写,注定与宽敞明亮的办公室无缘,注定要一辈子与土地打交道,注定成不了优雅的城市退休老头儿,注定是一个裤腿上沾满泥巴的农村老汉儿。与父亲摆谈修铁路这段往事时,母亲在一旁不断地插嘴:你爸爸本来是个大学生的。她心疼父亲,为父亲的命运抱不平。“我去读了大学,还有你啥子事嘛。”父亲慢悠悠地说。是啊,如果那样,父亲不可能迎娶母亲,那,也就没有我了。

春夏交替之际,阳光和煦,微风不燥。我特地带着父亲母亲,乘坐绿皮火车,重走父亲亲手修建的那一段铁路。群山叠叠,桥梁与隧道紧紧相连,依然是偶见一线天光复又没于寂然。我睁大双眼,努力想要看到那些隧道的名字,看到父亲和他的战友们热火朝天的劳动场景,但快速行进的列车很难让人将沿途风物瞧个分明。隧道口斑驳陆离的痕迹,时而清晰时而模糊,仔细聆听车轮与轨道互相咬合的声音,在明明灭灭的光与暗的交替中感知时光的倒流。我们只能在时代的洪流中尽量打捞一些片段,一些关键节点,那每一根枕木,每一块石子儿,是千千万万与父亲一样的筑路人的勋章。那段共同的经历,成了他们宝贵的精神财富,在漫长岁月中,反复咀嚼,历久弥香。当钢铁巨龙冲破重重阻挡,呼啸北上,进入中原腹地,闯进更加广阔的世界,这何尝不是个人命运与祖国命运同频共振之后的腾飞呢?

□罗红梅