田园披锦绣 幸福满乡村

版次:03 作者:2020年10月29日

红火村火龙果喜获丰收 (邓良奎 摄)

幺塘乡平洞村道路硬化航拍图

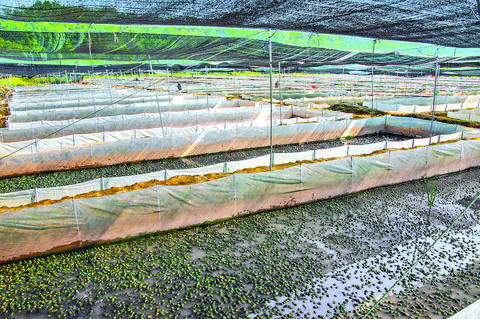

龙坪村牛蛙养殖基地

斌郎街道郑家村郭家湾易地扶贫搬迁安置点

“手甩起来,脚踢起来……”秋夜微凉,但达州高新区幺塘乡平洞村文化院坝广场却格外热闹,伴随着动感的节拍,村民们欢快地扭动着身体,幸福的笑容洋溢在每个人的脸上。“以前饭都吃不饱,哪里敢想现在的幸福生活哦。”幺塘乡平洞村妇女主任杨代芳感叹道。

这一切源于脱贫攻坚战的打响。自2014年脱贫攻坚工作开展以来,达州高新区党工委、管委会紧紧围绕“精准扶贫、精准脱贫”工作思路,紧盯目标、守住底线,发挥优势、补齐短板,构建了全域动员、全面参与的“大扶贫”格局,脱贫攻坚各项工作纵深推进。

2019年3月,全区2744名贫困人口全部脱贫,9个贫困村如期退出,贫困发生率由4.95%降至0,贫困“帽子”被成功摘掉。如今的达州高新区,村落社区面貌焕然一新,道路交通畅通便捷,基础设施配套完善,扶贫产业生机勃勃……

解困之路 拓宽群众收入渠道

石沟村——郑家村——烟山村——何家村的3000余亩青脆李、后河村——岩峰村——平洞村的2000余亩秦王桃、郑家村的小龙虾、龙坪村的牛蛙、红花村的火龙果、中河村的花卉、北坪村的花椒……近几年,大大小小的产业夯实了高新区产业发展基底,拓宽了贫困地区收入渠道。

这源于达州高新区坚持长短结合培育增收项目。“贫穷”的根源不是缺资源,而是缺乏对资源的发现和变现的能力。达州高新区地处主城区之南,是产业发展的集聚区,最远乡镇距离主城区约30分钟车程。如何发挥优势带领群众脱贫奔康?

“产业振兴才是实现乡村各项事业振兴的前提,要依托靠城区、靠园区的优势,小规模多品种发展扶贫产业,着力打造主城区的‘后花园’。”达州高新区主要负责人多次在脱贫攻坚大会上如是说。

大力发展“五小”经济,大力培育引进龙头企业和专业大户,构建“基地+企业+贫困户”利益联结机制……越来越多的贫困群众搭上了产业发展的“快车”。

“2019年我收入了近13万元,今年信心更足。”斌郎街道红花村村民郭兆贵说。据了解,2014年,郭兆贵被识别为建档立卡贫困户,通过扶贫小额信贷等产业政策,他发展起了山羊养殖业,并逐年壮大养殖规模,日子也越过越红火。

脱贫路上不落一户一人,这是信念。高新区建立了就业信息“每月一备案、每季一更新”的信息畅通机制,由外出务工贫困劳动力每月将务工信息反馈至村级备案;各村将《贫困劳动力外出就业务工信息台账》张贴上墙,每季度更新信息务工情况。

“以前,我们掌握贫困人口就业信息时必须临时打电话,有的电话无法接通,根本不清楚务工情况。现在机制畅通了,我们在办公室墙上就可以随时掌握贫困人口就业信息”。达州高新区斌郎街道郑家村“第一书记”孙军向记者介绍道。

摸清了底数,还得进一步拓宽增收的渠道。“我们建立了区、乡(街道)、村三级联动机制,依托就业服务信息管理系统、农村劳动力实名制数据信息库和“六有”大数据平台及靠城区、靠园区的区域优势,搭建了就业精准扶贫信息化管理平台,采取城区园区就业、外出务工就业、公益性岗位就业和居家灵活就业四种方式,进一步拓宽了贫困群众收入渠道。”达州高新区就保中心余利红说,目前,982名有就业意愿的贫困劳动力全部实现了稳定就业,就业率达100%。

脱贫之道

重塑农村人居环境

“以前住在山上老房子里出行非常不便,易地扶贫政策让我们全家彻底改变了生产生活现状。”斌郎街道烟山村贫困户王义田开心地说,“家里水电气全通,门前还有一片菜地可以种菜,这生活比城里人还巴适。”

像王义田这样享受了政策“红利”的贫困户还有很多。为帮助贫困群众摆脱环境因素带来的生活影响,高新区坚持选址安全与可持续发展一并考虑,通过“集中安置”和“插花安置”两种形式,通过统筹运用危旧房改造、易地扶贫搬迁、地质灾害避让等政策,完成贫困户危房改造262户,易地扶贫搬迁185户、561人。

随着扶贫工作的推进,解“困”的关键,不仅在于住上好房子,更重要的是对人居和生态环境的整体重塑——“建房子”与“挪窝子”并重,“改面子”与“换里子”兼修。

为加快改善贫困地区落后面貌,高新区强力推进通村通组公路建设,统筹整合交通专项资金、“一事一议”、本级财政等各类资金,新改建村组道路50公里,便民桥梁7座,入户路8143米,实现贫困村村组道路硬化率100%,满足了农村群众出行需求。

为全面开展农村饮水巩固提升工程,投入资金1264万余元,实施安全饮水项目31个,有效解决了2028名贫困人口饮水问题,受益人口达16758人;大力推进水利基础设施建设,投入资金639万元,全面保障农田和产业灌溉需求。

同时,还扩建了乡级便民服务中心2个,打造了标准中心校2所、达标卫生院2个,新建(扩建)了村级党群活动中心10个、文化室9个、卫生室9个,并同步建设“幸福美丽新村文化院坝”、村级文化广场新建面积累计达8000平方米。

攻坚之力

激发自身发展动力

“通过区人社分局组织的厨师技能培训,我被达川区升华广场某餐饮店录用,目前月收入达到了7000余元。”斌郎街道石沟村贫困户范鹏高兴地说,“以前觉得自己干不了什么,现在想想还是思想的问题。”

像范鹏转变思想的人很多,这得益于系列“扶贫与扶智结合”活动的开展。

据了解,高新区扎实开展专家下基层活动,先后多次组织专家深入贫困村,围绕养殖产业发展方向、基地规划选址以及实用技术等进行面对面培训;协助当地专业合作社与专家搭建交流合作平台,为贫困村产业发展提供长期性、针对性的专业技术支持。

同时,加强与当地产业发展和企业需求对接,采取订单、定向、委托等方式,大力开展农村实用技术、乡土人才培训和就业技能培训,确保有培训愿望的建档立卡贫困家庭劳动力掌握一技之长。

只有充分解放思想,逐步改变一些人的“等靠要”思想,才能激活农村发展的内生动力。

在安置点的房屋墙面统一粉刷上了政策标语;在村里开展善行义举榜、刹“四风”黑榜、乡村道德评比;在贫困户家中都张贴着村规民约和文明卫生公约;在院坝里宣传脱贫攻坚政策措施和宣讲勤劳节俭、清洁卫生、新事新办的新观念……

一次次接地气的探索和创新,让乡村变得更加美丽和谐,文明健康、友善和谐的良好社会风气已逐步形成。

“过去,村里吵架打架、飞短流长的现象不少,不讲卫生、不讲文明的也大有人在。”幺塘乡中河村“第一书记”李永杰说,“现在,村民做了好事就加分,做得不好的就扣分,年终积分要上墙展示,同时积分达到一定的分数还有奖品鼓励。”

空气清新、环境优美、邻里和睦、家庭和谐……如今的乡村已然成为了大家心中向往的精神家园。

□文/达州日报社全媒体记者 刘姣 李彦达